○ 隅田公園

○ 小梅邸と明治天皇行幸

○ 明治天皇行幸所 水戸徳川邸舊阯

○ 隅田公園水戸邸跡由来記

○ 明治天皇御製歌碑

○ 藤田東湖「天地正大気」漢詩碑

○ 俳人 富田木歩終焉の地

○ 平成植桜の碑

○ 堀辰雄ゆかりの地

○ 二峯先生之碑

○ 散策解説板①

○ 葛飾北斎ゆかりの案内板⑯

○ 明治天皇海軍漕艇展覧玉座阯の碑/隅田川ボート記念碑

水戸徳川家の江戸下屋敷があった場所で、明治維新後、上屋敷の小石川邸が砲兵工廠となったため、

水戸家本邸の小梅邸(当主・徳川昭武:徳川慶喜の弟)が置かれました。

昭武は慶喜の生母吉子も水戸から呼び明治6(1873)年から死去する明治26(1893)年まで小梅邸で暮らしました。

徳川慶喜も度々訪れ、昭武と共通の趣味である写真の撮影をしています。

関東大震災で焼失し、隅田公園の一部となりました。藤田東湖の漢詩碑があります。

<門柱>

公園の入口は、かつて小梅邸が存在していたかのような門柱があります。

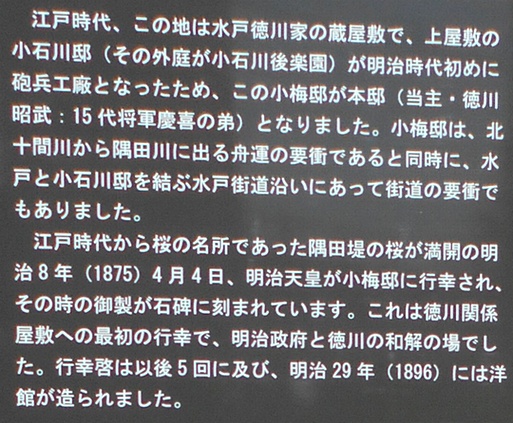

(説明板)

「小梅邸と明治天皇行幸

江戸時代、この地は水戸徳川家の蔵屋敷で、上屋敷の小石川邸(その外庭が小石川後楽園)が明治時代初めに歩兵工廠となったため、この小梅邸が本邸(当主・徳川昭武:15代将軍慶喜の弟)となりました。小梅邸は、北十間川から隅田川に出る舟運の要衝であると同時に、水戸と小石川邸を結ぶ水戸街道沿いにあって街道の要衝でもありました。

江戸時代から桜の名所であった隅田堤の桜が満開の明治8年(1875)4月4日、明治天皇が小梅邸に行幸され、その時の御製が石碑に刻まれています。これは徳川関係屋敷への最初の行幸で、明治政府と徳川の和解の場でした。行幸啓は以後5回に及び、明治29年(1896)には洋館が造られました。」

「昭和十三年三月建設」

東京両国ライオンズクラブが墨田区へ寄贈した由来記です。昭和五十四年四月設置。

(表面)

「明治天皇御製 花ぐわし 桜もあれど 此やど乃

よ々のこころを 我はとひけり」

(裏面)

「明治八年四月四日 明治天皇先臣昭武の邸に臨ませられ畏くも 宸筆の御製を賜ふ此地は

當年の邸趾にして大正十二年の大震火災後帝都の復興に際し隅田公園となれり圀順此光榮

ある遺蹟を永く世に傳へんと欲し 御製を謹書して茲に此碑を建つ

昭和五年三月 公爵 徳川圀順 」

【徳川圀順】

徳川圀順は水戸徳川家第13代当主。父、篤敬が死去し11歳で家督を相続し、

母・聰子と先々代当主の昭武が後見人となりました。

(説明板)

「藤田東湖「天地正大気」の漢詩碑

江戸末期の尊王攘夷論者として知られた水戸藩士藤田彪(号は東湖)の「和文天祥正気歌」の刻まれた漢詩碑です。

弘化二年(一八四五)十一月、藤田東湖はこの地にあった小梅の水戸徳川家下屋敷に幽閉されているときに次の詩を作りました。

「天地正大の気、粋然として神州に錘まる。秀でては富士の獄となり、巍々として千秋に聳ゆ・・・(下略)」と、五言七十四句の中に天地自然の美しさと日本古来の国体を賛美した内容で、通称「正気の歌」の名で有名です。

中国宋時代の忠臣文天祥も敵に捕まり、故国を賛美した「正気之歌」を作詞したことから、同じ境遇の東湖は同名の漢詩を作りました。

東湖は、文化三年(一八○六)水戸に生まれ、彰考館編集として攘夷論を水戸学としてまとめあげました。また、徳川斉昭の腹心として藩政改革に活躍したことでも知られています。安政二年(一八五五)の大地震の時に、五十歳で不運な死を遂げましたが、この漢詩は水戸の尊皇攘夷派のバイブルとなり、さらには幕末の志士たちに大きな影響を与え、明治維新の原動力になったといわれています。

この碑は、昭和十九年六月に東湖会が建立しました。

平成二十年三月 墨田区教育委員会」

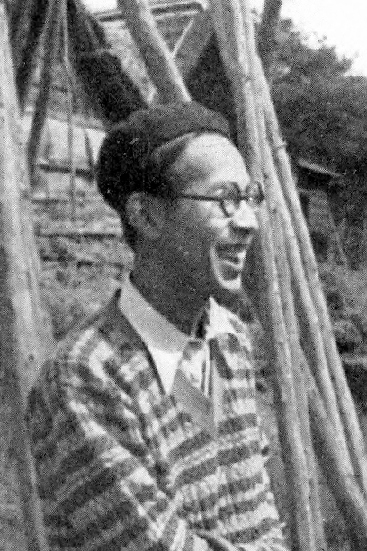

「藤田東湖三十三歳肖像」(肖像 野村文紹 国立国会図書館蔵)

「俳人 富田木歩終焉の地」

関東大震災の犠牲となった向島出身の俳人の標柱です。

人々の寄付によって隅田公園内に桜を植栽した記念碑です。

(説明板)

「平成植栽の碑

墨堤に桜を植え、花見の名所にしたのは八代将軍の吉宗でした。吉宗は桜・桃・柳などを植えて、人々の憩える場所にしました。以来人々は、墨堤の桜を大切に育ててきました。

東都有数の景勝地として人々に知られた墨堤の桜は、これまで幾度も洪水などの危機に見舞われましたが、そのたびに地元の人々が寄付を募り、その寄付で桜を植え直し今日に至っています。

高速道路の建設工事に伴い植え替えられた現在の桜は、樹齢も四十年余りの年月を数え、一部の桜は樹勢が衰えてきました。そこで、これまでの歴史的な背景もふまえ、このたびの「墨堤の桜の保全・創出事業」において、桜を愛する人々の寄付によって生育環境の改善を図るとともに、隅田公園内に新たに桜を植栽し、墨田区登録名勝ともなっている墨堤の桜を次の世代に守り伝えていくことになりました。

新たな桜植栽にご協力をいただいたのは、先の方々をはじめとする多くの善意あるみなさんです。

平成十九年三月 墨田区」

東の縁に堀辰雄説明板があります。

(説明板)

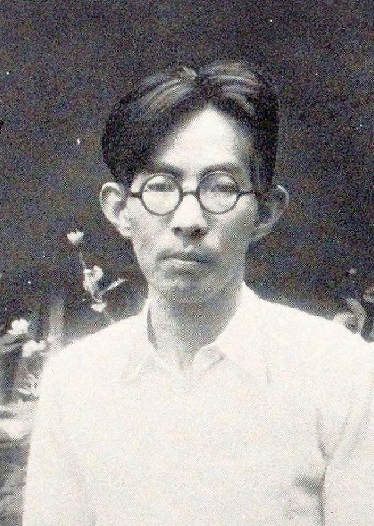

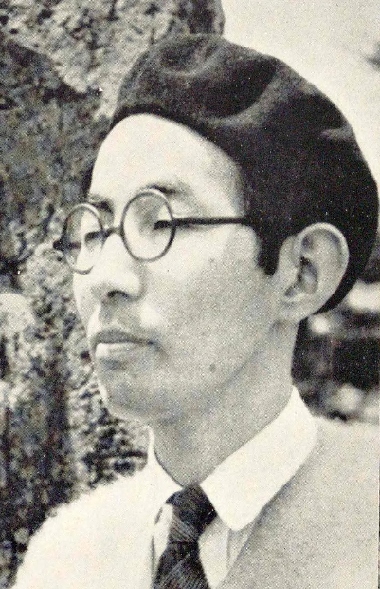

「堀辰夫ゆかりの地 現在地 墨田区向島一丁目三番

堀辰雄は明治三十七年(一九○四)、麹町平河町(現在の千代田区平河町)に生まれました。二歳のとき、母志気に連れられ向島小梅町(現在の向島三丁目)に住む叔母の家に移りました。その後、明治四十一年に母が彫金師上條松吉と結婚し、向島中ノ郷町三十二番地(左図①)で暮らしはじめます。

更にその二年後には大水の影響で新小梅町二の四(同②)に移り、ここから牛嶋尋常小学校(同A)に通います。府立第三中学校(現在の都立両国高校)を卒業した辰雄は、室生犀星の紹介により同校の先輩である芥川龍之介を知り、文学的影響を受けます。

関東大震災では九死に一生を得ますが、母を亡くしました。大正十三年(一九二四)四月に父松吉が隅田公園東隣の新小梅町八番地(左図③)に住居を新築し、辰雄が結婚して軽井沢へ赴く昭和十三年(一九三八)まで父と共にそこで暮らしました。辰雄の夫人多恵氏は随筆「蓮の花」の中でこの家を懐かしみ、「あの竹の植わっていた小さい玄関ー辰雄はそんな自分の家を『雀のお宿』と呼んでいた」と記しています。

人生の過半を向島で過ごした辰雄は、「墓畔の家」や『幼年時代』などの作品に、当時の墨堤や近隣の寺社の様子を記しています。「神社の境内の奥まったところに、赤い涎かけをかけた石の牛が一ぴき臥てゐた。私はそのどこかメランコリックな目ざしをした牛が大へん好きだった。」(『幼年時代』)とあるのは、牛島神社境内の撫牛のことです。

昭和初期の文学の傑作として高い評価を受けた『聖家族』をはじめ、『風立ちぬ』『美しい村』など愛や生死をテーマとする作品を残し、昭和二十八年(一九五三)に没しました。

平成二十三年八月 墨田区教育委員会」

堀辰雄は牛嶋神社の「撫牛」について、

「幼年時代」で「どこかメランコリックな目ざしをした牛が大へん好きだった」と記しています。

堀辰雄住居跡(墨田区向島3-36-7)が別途あります。

「堀辰雄肖像」(「近代日本人の肖像」国立国会図書館)

明治37(1904)年12月28日~昭和28(1953)年5月28日

二峯先生とは、幕末から明治時代初期にかけて活躍した書家の高林二峯です。

篆額「二峯先生之碑」は勝海舟が受け持ちました。

(説明板)

「二峯先生之碑 所在地 墨田区向島一丁目三番 隅田公園内

二峯先生とは、幕末から明治時代初期にかけて活躍した書家の高林二峯のことです。二峯の生涯を称える内容が刻まれたこの碑は明治三十年(一八九七)八月十六日に二峯が没した翌年の三月、円通寺(押上二)に建碑され、のちに現在地に移設されました。

二峯は、文政二年(一八一九)九月三日に上野国後閑村(群馬県安中市)に生まれました。生誕地より望める妙義・榛名の二山にちなみ二峯と号しました。幼少より書の才を現わし、天保十四年(一八四三)には幕末の三筆と呼ばれた巻菱湖に師事しようと江戸に出ました。しかし、菱湖はすでに亡くなっていたので、二峯は中国の古筆の研究を進めやがて独自の書法を確立するに至ります。二峯の書は向島百花園の「しのぶつか」、「きゃうけん塚」などの碑でも見ることができます。

碑文を担当したのは長男の寛です。五峯と号し、父の書風を受け継ぎ、さらに中国の書に近世の諸流を学び、独特の書風を打ち立てました。篆額「二峯先生之碑」は勝海舟(勝安房)が受け持ちました。

建碑の中心となったのは、今泉雄作です。東京美術学校(現在の東京藝術大学)創立者の一人で、二峯の弟子として文峯の号を名乗りました。庶務を担当した佐羽喜六は十一才で二峯に入門した後、桐生の豪商に婿入りして佐羽氏を継ぎ、桐生の近代織物業の発展に力を注ぎました。裏面に刻まれる建碑寄付者の中には、二峯の出身地とゆかりのある前橋市長竹内勝蔵や貴族院議員江原芳平などの名も見られます。

平成二十二年十二月 墨田区教育委員会」

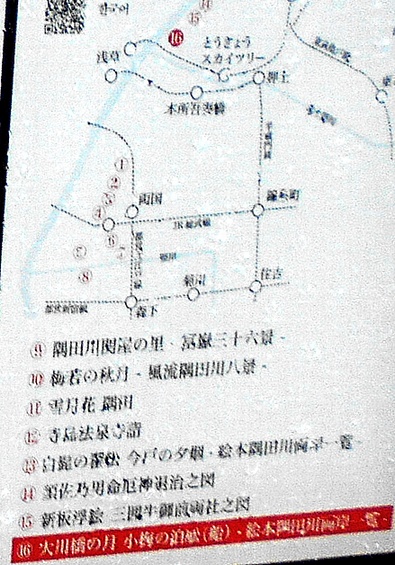

「墨田公園 散策解説板①

江戸時代の墨堤 江戸随一の観光名所

江戸時代以前の墨堤は、牛御前と呼ばれる牛嶋神社に表されるように、放牧や農業(田畑)を営む地域でした。

江戸時代に入り、三代将軍徳川家光の頃から盛んに鷹狩などが行われるようになり、徐々に江戸の市民に景勝地として認知されてきました。

墨堤の始まりは、四代将軍徳川家綱の頃の植桜とされていますが、実際は八代将軍徳川吉宗の頃の植桜を期に江戸の花見の名所として認識され、上野寛永寺・飛鳥山・御殿山等とともに江戸の桜の名所として親しまれました。

当時の墨堤の繁栄の様子は、数多く残されている浮世絵や俳句・和歌等によって伝えられています。」

「⑯ 大川橋の月 小梅の泊舩(船) -絵本隅田川両岸一覧-

隅田川の1年を描いた狂歌絵本『隅田川両岸一覧』は全3巻25作品で、隅田川両岸の様子を中心に高輪から吉原までを描いたものです。中巻に収められたこの作品は大川橋(現在の吾妻橋)のあたりが描かれており、現在の墨田区役所はこの絵の中では大川橋の真上にあたります。大川橋の左の小さな橋が北十間川に架かる枕橋です。画面手前には御休處でくつろぐ人たち、タライを回して子どもたちと戯れる人、そして茶店に集う人々の活き活きとした様子が描かれています。また橋の上やたもとにはたくさんの人たちが往来し、当時の賑わいを知ることができます。」

「明治天皇海軍漕艇展覧玉座阯の碑」と、「隅田川ボート記念碑」が並んで建っています。

明治天皇は4回もレガッタを展覧しています。

明治天皇のレガッタ視察のために玉座をしつらえた場所に碑が建っています。

昭和16年11月に建碑。