(説明板)

「牛嶋神社

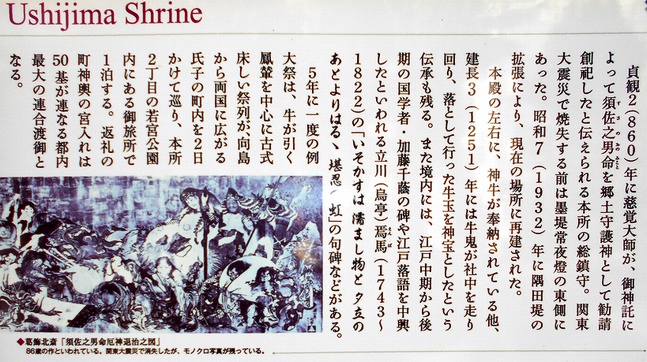

貞観2(860)年に慈覚大師が、御神託によって須佐之男命を郷土守護神として勧請創祀したと伝えられる本所総鎮守。関東大震災で焼失する前は墨堤常夜燈の東側にあった。昭和7(1932)年に隅田堤の拡張により、現在の場所に再建された。

本殿の左右に、神牛が奉納されている他、建長3(1251)年には牛鬼が社中を走り回り、落としていった牛玉を神宝としたという伝承も残る。また境内には、江戸中期から後期の国学者加藤千蔭の碑や江戸落語を中興したといわれる立川(烏亭)焉馬(1743〜1822)の、「いそかすは濡れまし物と夕立のあとよりはるゝ堪忍の虹」の句碑などがある。

5年に一度の例大祭は、牛が引く鳳輦を中心に古式床しい祭列が、向島から両国に広がる氏子の町内を2日かけて巡り、本所2丁目の若宮公園内にある御旅所で1泊する。返礼の町神輿の宮入れは50基が連なる都内最大の連合渡御となる。」

(説明板)

「牛島神社について

牛島神社は、もと本所区向島須崎町に鎮座していたが、関東大震災後昭和のはじめ、水戸徳川邸跡の現位置に再建された。

当社の縁起書によると貞観二年(八六○年)御神託によって須佐之男命を郷土守護神として創祀し、のちに天穂日命をまつり、ついで清和天皇の皇子貞辰親王をお祀りし「王子権現」と称した。

また天文七年(一五三八年)後奈良院より『牛御前社』との勅号を賜ったと言われ、隅田川に沿う旧本所一帯の土地を、むかし「牛島」と呼んだところから、その鎮守として明治初年から「牛島神社」と称するようになった。例祭日九月十五日は、貞観のむかしはじめて祭祀を行った日とされている。

治承四年(一一八○年)源頼朝が大軍をひきいて当地におもむき、豪雨による洪水に悩まされた時、武将千葉介平常胤が祈願し、全軍無事を得たところから、頼朝はその神徳を尊信して社殿を建立し、多くの神領を寄進した。

江戸時代には鬼門守護の社として将軍家の崇敬厚く、特に三代将軍家光は、祭礼神輿渡御の旅所としての土地を寄進した。現在の本所二丁目のお仮宮がこれである。

総桧権現造り東都屈指の大社殿を誇る牛島神社は、昭和三十二年鎮座千百年祭を執行、氏子五十余町牛島講の守護神として崇敬尊信をあつめている。」

<三輪鳥居>

鳥居の左右に袖鳥居がついてる珍しい鳥居です。

「三輪鳥居再建記念」があります。

平成30(2018)年10月1日、台風24号の強風二より倒壊、令和元年5月再建されました。

<狛犬>

拝殿前に3対の狛犬(墨田区登録文化財)。一番躍動感のある狛犬。

<神牛>(拝殿前1対)(墨田区登録文化財)

(説明板)

「(墨田区登録文化財)

撫牛

撫牛の風習は、江戸時代から知られていました。自分の体の悪い部分をなで、牛の同じところをなでると病気がなおるというものです。牛嶋神社の撫牛は体だけではなく、心も治るというご利益があると信じられています。また子どもが生まれたとき、よだれかけを奉納し、これを子どもにかけると健康に成長するという言い伝えもあります。

この牛の像は、文政八年(一八二五)ごろ奉納されたといわれ、それ以前は牛型の自然石だったようです。

明治初期の作家、淡島寒月の句に「なで牛の石は涼しき青葉かな」と詠まれ、堀辰雄は「幼年時代」で「どこかメランコリックな目ざしをした牛が大へん好きだった」と記すように、いつも人々に愛されてきました。

平成十七年三月 墨田区教育委員会」

横にある日時計の石板に、牛が刻まれています。

<包丁塚/村田周魚句碑>

「慰霊 包丁塚」

「人の世の 奉仕に生きる 牛黙す 目魚」

<烏亭焉馬「いそかすは」の狂歌碑>(墨田区登録文化財)

「いそかすは 濡れまし物と 夕立の あとよりはるゝ 堪忍の虹」

(説明板)

「(墨田区登録文化財)

談洲楼烏亭焉馬「いそかすは」の狂歌碑

この狂歌碑は裏面にあるとおり、初世烏亭焉馬自身が文化七年(一八一○)に建てた碑です。江戸落語中興の祖と称された烏亭焉馬は、本名中村利貞、字は英祝、通称は和泉屋和助です。寛保三年(一七四三)生れ、本所相生町五丁目(現 緑一丁目)の大工の棟梁で、狂歌や戯文をよくする文化人としても有名でした。談州楼の号は五世市川団十郎と義兄弟の契りを結んだことから団十郎をもじったもの、また竪川に住むことから立川焉馬、職業が大工であることから「鑿釿言墨曲尺」とも号しました。

元禄時代にひとつの話芸として確立された落語も、その後衰えていましたが、天明四年(一七八四)に向島の料亭武蔵屋において、焉馬が自作自演の「噺の会」を催し、好評を得たことから江戸落語が盛んになっていきました。寛政末年頃には現在の落噺の形が完成し、明治に入って落語という呼び方が定着しました。

文政五年(一八二二)八○歳で亡くなり、本所の最勝寺に葬られました。

(現在は寺・墓 共に江戸川区平井に移転)。

平成七年三月 墨田区」

<殲蒙古仇碑記/力石群>

殲蒙古仇碑記

碑の周りに9個の力石が集められています。

<荻園加藤先生之碑>

国学者・歌人の加藤千浪の碑。明治10(1877)年の建立。

<富士碑>

三角の碑が「富士山 小御嶽石尊大権現」

ここは少々高くなっていて、富士塚の感もあります。

ここにも牛がいます。

<戦利兵器奉納ノ記>

「是レ明治三十七八年役戦利品ノ一ニシテ〜(以下略)」

現物はありません。同じようなものは他でもみかけます。

<浮島の牛牧>

農協の説明板があります。

(説明板)

「江戸・東京の農業 浮島の牛牧

文武天皇(701〜704)の時代、現在の向島から両国辺にかけての牛島といわれた地域に、国営の牧場が設置されたと伝えられ、この周辺もかつては牛が草を食んでいたのどかな牧場で、当牛嶋神社は古代から牛とのかかわりの深い神社でした。

大宝元年(701)、大宝律令で厩牧令が出され、平安時代までに全国に国営の牛馬を育てる牧場(官牧)が39ヶ所と、天皇の意思により32ヶ所の牧場(勅旨牧)が設置され、この付近(本所)にも官牧の「浮嶋牛牧」が置かれたと伝えられています。

時代は変わり江戸時代、「鎖国令」が解けた事などから、欧米の文化が流れ込み、牛乳の需要が増えることとなりました。

明治19年の東京府牛乳搾取販売業組合の資料によると、本所区の太平町、緑町、林町、北二葉町と、本所でもたくさんの乳牛が飼われるようになりました。とりわけ、現在の錦糸町駅前の伊藤左千夫「牛乳改良社」や寺島の「大倉牧場」は良く知られています。

平成9年度JA東京グループ 農業協同組合法施行五十周年記念事業」

<小梅稲荷神社>

<勝海舟の剣術修行>

勝海舟は、天保9(1837)年父小吉が隠居し、家督を相続。

島田虎之助の道場(浅草新堀)に住み込み、剣術修行を始め、夜は牛島神社(かつて王子権現ともいわれた)で寒稽古をしています。

「氷川清話 剣術修行の話

寒中になると、島田の指図に従うて、毎日稽古がすむと、夕方から稽古着一枚で王子権現に行て夜稽古をした。」