○ 来迎寺 (別頁)

○ 猿仏塚

○ 島根古蹟庚申塔

○ 鷲神社 (別頁)

○ 普門寺

○ 六月一里塚

○ 六月二丁目の庚申塔

竹の塚

○ 西光院 (別頁)

○ 常楽寺

○ 萬福寺

○ 増田橋跡(別頁)

○ 延命寺 (別頁)

○ 十三仏堂

庚申供養塔2基と念仏供養塔があります。

令和元年に更新された足立区教育委員会の説明板では、三基とも庚申塔に分類し、

寛永の二基は区内の庚申塔でも最も古いものに属すとしています。

伝説によると、農家の子守をする賢い猿がいましたが、誤って子どもを死なせてしまい、

その罪を悔いて墓の前で何も食べずに死んでしまいました。

猿仏塚は、この猿を憐れんで村人が葬ったものだといいます。

(標柱)

表「猿仏塚」

裏「昭和五十二年十一月 足立区」

(左) 板碑型庚申塔 延宝 8(1680)年11月 「奉待庚申供養諸願成就」

(中央)板碑型庚申塔 寛永 6(1629)年 2月 「待庚申十六佛成就供養所」

(右) 念佛供養塔 寛永14(1637)年10月 「奉唱念佛講結集供養所」

旧説明板

説明板が更新されています(令和元年十二月)。

(説明板)

「猿仏塚

猿仏塚(足立区登録有形民俗文化財)は、三基の庚申塔からなっている。中央が寛水六年(一六二九)、右が寛永十四年(一六三七)、左が延宝八年(一六八○)の銘をもっており、寛永の二基は区内の庚申塔でも最も古いものに属す。

庚申塔は、六十日に一度訪れる庚申の日の夜に、皆で集まって朝まで酒食を共にする庚申待という風習に関するものである。庚申の「申」は十二支の「申」、すなわち猿に通じる。そのため、猿仏塚には猿にまつわる美しい民話が残されている。

今から三百数十年前、この辺りの農家に、一匹の賢い猿がいた。ある日、猿が、留守番をしていると、赤ん坊が泣き始めたので、湯をわかし行水をさせたが、湯が熱すぎて赤ん坊は死んでしまう。それからというもの、猿は食事もとらず赤ん坊のお墓を守り続け、ついに死んでしまったという。

村の人々は、この猿の心を哀れみ「仏になって子どもたちを守っておくれ」と、手厚くここに猿を葬ったという。後に、この塚は、子どもの厄除け塚となり、子どもが病気になると泥団子をあげ、病気が治ると米団子を供える風習となった。

令和元年十二月 東京都足立区教育委員会」

島根中堀公園の小祠に庚申塔2基が祀られています。

宝永年間に建立された庚申塔です。

(説明板)

「島根古蹟庚申塔

足立区 島根四‐三六

宝永時代(約二九○年前)建立

青面金剛・下部三猿

島根北部に建て、青面金剛に託して

厄除を願い村人の安全を祈った

当村の庶民信仰の地。

(三体あったが一体は紛失)

平成七年九月 島根町会」

内容を更新したので、新たにこちらで記載。

2か所ある門は閉じられており、中に入れないと思ったら勝手口は施錠されていなかったので中へ。

<鷲大明神>

石祠が堂内にあります。お酉様の元祖のようです。

「東都花暦名所案内」

江戸時代の「東都花暦名所案内」に記されている名所案内の日光道部分です。

千住、六月、草加の一里塚が記載されている部分の抜粋です。

六月一里塚は、日本橋から三里の一里塚です。

「島根鷲神社前」信号の北辺りが六月一里塚があった場所です。

現在、一里塚の痕跡は何もありません。

六月一里塚跡の北の信号を西に曲がって進むと、左手の覆屋に二基の庚申塔が祀られています。

<板碑型庚申塔>

左は、延宝3(1675)年10月造立の板碑型庚申塔です。

正面「奉造立庚待二世安樂所」

<青面金剛庚申塔>

右は、天保9(1838)年11月造立の青面金剛庚申塔です。

左側面「関八州石工司子孫 草加宿 神流斉 青木宗義」

近くの増田橋立場の道標(移設)にも「青木宗義」が刻まれています。

萬福寺の裏手にあります。

荒綾八十八ヶ所霊場の第20番札所です。

(説明板)

「常楽寺

当寺は真言宗豊山派で観林山極楽院常楽寺という。江戸時代初期、河内与兵衛胤盛によって開基されたと伝えられている。

本尊は聖観音菩薩坐像で、江戸中期の造像と思われる。他に弘法大師坐像、興教大師坐像、閻魔坐像、六地蔵、文久二年(一八六二)の十三仏画等がある。

墓地には、地元竹塚村が生んだ江戸後期の文人、竹塚東子の墓がある。東子は実名を谷古宇与兵衛といい、寛政から文化年間(一七八九~一八一八)にかけて著作活動をした文人である。

東子は山東京伝の門下の戯作者で、俳諧を越谷の会田吾山に学び、狂歌、落語、活花等にも秀でた風流人であった。代表作に寛政二年(一七九○)刊の『田舎談義』がある。文化十二年(一八一五)十一月十三日没、法名は喬雲醍醐居士という。墓は昭和五十七年十二月、足立区登録有形文化財(歴史資料)となった。また境内にある庚申塔(天保十一年銘)も、平成十八年三月、足立区登録有形民俗文化財になっている。

平成二十五年三月 足立区教育委員会」

<六地蔵>

六地蔵が新しいものと古いものと2組あります。

<閻魔堂>

お堂が少々貧弱で最初は物置と勘違いしました。

閻魔大王の顔は怖くないです。

<庚申塔>

足立区指定文化財の庚申塔があります。

青面金剛、邪鬼、三猿が刻まれた庚申塔。

右側面に天保11(1840)年、左側面に3月とあります。

<竹塚東子墓>

小林一茶は千住関屋に住んでいた建部巣兆を中心とした文化人たちとかかわり、

竹塚東子などと炎天寺の周辺をよく歩きました(炎天寺HPより)。

竹塚東子は、江戸時代の文人(実名:谷古宇与兵衛)で、谷古宇家の墓域に、竹塚東子墓があります。

戒名「喬雲醍醐居士」と辞世の句

「冬川や瀬ぶみもしらず南無阿弥陀仏 竹翁」

が刻まれています。側面に文化12(1815)年11月13日とあります。

<谷古宇家墓誌>

谷古宇家先祖代々の墓誌の一番最初に竹塚東子が刻まれています。

寺子屋があり、明治9(1876)年に公立の竹嶋小学校が設けられました。

荒綾八十八ヶ所霊場の第46番札所です。

(説明板)

「萬福寺

当寺は真言宗豊山派で、慈照山大悲院萬福寺という。

いずれも足立区登録有形文化財(歴史史料)である貞治六年(一三六七)および文明十年(一四七八)銘の板碑を所蔵し、当寺および立地する地域の古さを知ることができる。寛政六年(一七九四)には盛大な護摩供が催され、当時、この寺が興隆したようすがうかがえる。

昭和三十五年に諸堂を再建し、境内や墓域とも美しく整備された。荒綾八十八箇所第四十六番札所にあたる。

本尊は十一面観世音菩薩坐像である。両脇に弘法大師・與教大師の木造坐像があり、それぞれ厨子に納められている。その前に木造不動明王立像が安置され、いずれも江戸中期の作と思われる。

なお、当寺に明治九年(一八七六)四月、公立竹嶋小学校(同十二年二月正矯小学校と改名)が設けられ、竹塚・島根・栗原各村の子どもたちが集う、近代学校教育の先がけの場所となった。

平成二十五年三月 足立区教育委員会」

<札所碑道標>

荒綾八十八ヶ所霊場の第46番札所碑があります。

(正面)「荒綾八十八ヶ所第四十六番」

西光院への道標を兼ねています。

(正面左下)「六月村 西光院へ二丁」

<弘法大師道道標/出羽三山供養塔>

山門を入って右側、植栽に隠れて石標があります。

天保5(1834)年銘の弘法大師道道標で、出羽三山供養塔を兼ねています。

(正面)「弘法大師道」

(左側面)「月山 湯殿山 羽黒山 三所大(以下読めず、権現と思料)」頂部に冨士講の印

冨士講が出羽三山供養塔を建てた珍しい例と思われます。

<巡拝成満之碑>

「萬福寺蓮華講」により昭和62(1987)年建立。

<境内>

<本堂/寺務所>

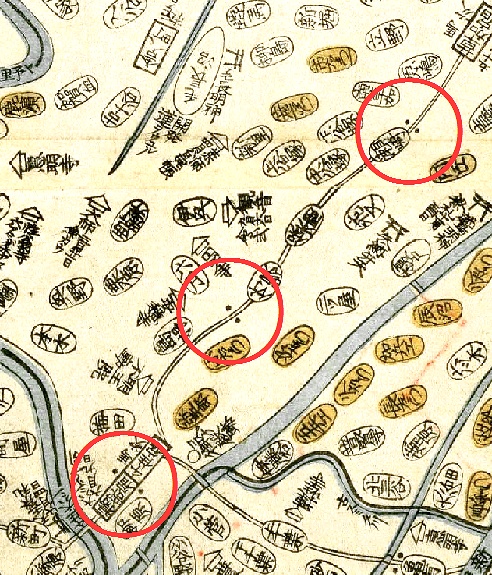

流山道の旧日光街道への合流点から、旧日光街道を150mほど北上すると、

街道から奥に入った場所に十三仏堂があります。

荒綾八十八ヶ所霊場の第33番札所です。

<十三仏堂堂宇>

<十三仏堂神輿堂>

(説明板)

「十三仏堂

この堂は、旧保木間村の三之輪厨子によって守られてきたもので、建造年月は詳らかではない。『新編武蔵風土記稿』には「庵、行基ノ作レル虚空蔵ノ木像ヲ安ズ」とある。

十三仏とは、初七日から三十三回忌までの十三回の追善供養のために組合わせた仏のことで、不動・釈迦・文殊・普賢・地蔵・弥勒・薬師・観音・勢至・弥陀・阿?・大日・虚空蔵を指す。堂内には、この十三仏のうち、弥勒が欠け、大日が金剛界と胎動界の二体となっている。

十三仏は、高さ六十センチ前後の木像で、全部、同一の手法で作られている。作者や年代の刻名はない。また中央の厨子にはいった秋葉権現像があり、この像には明治六年(一八七三)、高村東雲作の銘がある。高村東雲は高村光雲の師であり、当時、廃仏毀釈の影響などで苦境にあった仏像彫刻界で伝統的な技法を守った人物である。

三之輪厨子十三戸の人々によって、これだけの仏を守護し、今なお、講中による行事が行われていることは大変珍しく、民族資料として貴重な存在であり、足立区登録有形民俗文化財となっている。

令和元年十二月 東京都足立区教育委員会」

<庚申塔など>

普門品供養の大きな碑や、六地蔵、庚申塔が複数基あります。

普門品供養塔。弘化4(1847)年、三之輪。

六地蔵、その他石仏・石塔

庚申塔(天保9(1838)年、寛文11(1671)年、元禄3(1690)年、承応3(1654)年)

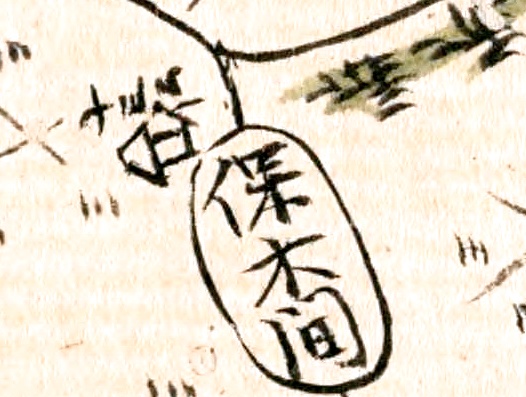

「江戸近郊道しるべ」(村尾嘉陵)

保木間のところに「十三仏」が記載されています。その名が知られていたようです。