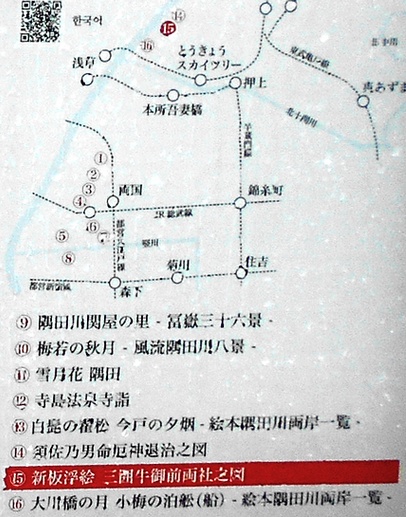

○ 隅田川テラス/隅田公園②

・案内

・葛飾北斎⑭

・かもめ

・墨堤永代常夜燈

・みめぐりの土手

・三囲神社の大鳥居

・葛飾北斎⑮

・高原基金の森/隅田公園「新・墨堤桜の森」

・GTS観光アートプロジェクト

○ 隅田公園③ (別頁)

○ 見番通り

一本足打法のレリーフがあります。

(説明板)

「隅田公園少年野球場

この少年野球場は、昭和24年戦後の荒廃した時代に「少年に明日への希望」をスローガンとして、有志や子ども達の荒地整備による汗の結晶として誕生した日本で最初の少年野球場です。

以来数多くの少年球児がこの球場から巣立っていったが、中でも日本が誇る世界のホームラン王巨人軍王貞治氏もこの球場から育った一人です。

昭和61年3月 墨田区教育委員会」

(道標)

「多聞寺

白鬚神社

向島百花園

長命寺

弘福寺

三圍神社」

(解説板)

「隅田公園 散策解説板?

艇庫とレガッタ レガッタによる隅田川の賑わい

レガッタは明治、大正時代の学生達の間で最も盛んに行われたスポーツで、日本における発祥の地は隅田川です。

1883年 (明治16年) 日本初のレガッタが向島で開催された後は、学校や企業間を問わず盛んに行われ、隅田川はレガッタのメッカとなりました。現在の首都高速6号向島線向島ランプ及び屋内プール体育館の辺りには「艇庫村」と称されるほど艇庫が立ち並び、レガッタの際には川岸を大の観衆が埋め尽くしました。しかし水質の悪化等の理由で、1967年(昭和42年)の一橋大学艇庫の移転を最後に隅田川から艇庫の姿が消えました。

近年では水質浄化により隅田川でのレガッタが復活し、往時の活気を取り戻しつつあります。」

言問団子の向かいの隅田公園に野口雨情詩歌碑があります。

「序詞 野口雨情

都鳥さへ 夜長のころは 水に歌書く 夢も見る」

「立札

都鳥さえ夜長のころは水に歌書く夢も見る

ここに刻まれた都鳥の詩は、日本童謡民謡の先駆、巨匠野口雨情氏が、昭和八年門下生の

詩謡集の序詞執筆のため当地に来遊の折、唱われたものである。

東京都民の心のふるさとである隅田川ぞいを飾るにふさわしい作品として、記念に刻し、永遠に保存する。

昭和六十三年十月九日 墨田区」

4代将軍家綱に始まるさくらの植栽の由来を記しています(明治20年建碑)。

碑陰には水害のため、明治29年に移設された経緯が刻まれています。

(説明板)

「墨堤植桜の碑 所在 墨田区向島五丁目一番 隅田公園

この石碑は墨堤の桜の由来を記したもので、榎本武揚の篆額、濱邨大?の撰文、宮亀年の彫刻です。

墨堤の桜は、初め四代将軍家綱の命で、皆と共にに楽しむためにと植えさせ、享保二年(一七一七)に八代将軍吉宗が百本の桜を、同十一年には桜、桃、柳各百五十本植えさせ、その世話は代々隅田村の名主阪田氏が担当しました。その後文化年間に佐原鞠塢、朝川黙翁、中山ト鄰が百五十本、天保二年(一八三一)に阪田三七郎が二百余株の桜を植えました。弘化三年(一八四六)洪水で堤が決壊し、それを須崎村の宇田川総兵衛が独力で修築、そのことを顕彰して村人が百五十本、安政元年(一八五四)に阪田三七郎が二百株、明治に至り其角堂永機、旧水戸藩知事、寺島村の人々が各々桜を植えました。

さらに大倉喜八郎、成島柳北が名勝を守るため白鴎社を設立、村人もこれに応じ、南葛飾郡長伊志田友方は、このことを府知事に告げ植樹を助成しました。志半ばで死去した成島柳北の遺志を継いで、安田善次郎、大倉喜八郎、川崎八右衛門が出資し、村人の協力を得て墨堤の植桜が完成しました。

このような功績を永世に伝えるため、明治二十年に建碑されましたが、後に堤が壊れ碑が傾いたので、明治二十九年に本所区長飯島保篤が大倉、安田、川崎三氏と共に起工し、榎本武揚、小野義真も出資して移設しました。

平成二年三月 墨田区」

(解説板)

「隅田公園 散策解説板⑧

墨堤植桜之碑と桜勧進 住民が育てた墨堤の桜

江戸時代、花見の名所として地位を確立していった墨堤も、当初の墨堤の桜は水神社(現在の隅田川神社)付近を中心に植えられていました。しかし1800年代から、地元の村の有志らによって桜が植えられ、墨堤の桜が南へと延伸して行きました。

墨堤の桜が長命寺、三囲神社と徐々に延びて、枕橋まで達したのは1880年ごろといわれています。この間は地元有志の植桜だけではなく、有志が発起人となった「桜勧進」と呼ばれる寄付が行われています。

墨堤の桜が地元の人々に愛されていた桜であることが、この植桜之碑に刻まれています。」

(解説板)

「隅田公園 散策解説板⑤

桜橋とポトマック帰りの桜 ワシントンからの贈り物

台東区と墨田区は隅田川を挟んで相対していることから、昭和52年に姉妹区協定を結びました。この記念事業として、両区にまたがる隅田公園に歩行者専用の橋を架けることを計画し、昭和60年に桜橋が完成しました。

この架橋に際して、アメリカ合衆国ワシントンD.C.より桜がとどきました。ワシントンD.C.のポトマック河畔の桜並木は世界の名所のひとつになっています。この桜は明治末期頃、当時のタフト大統領夫人が東京を訪れた際に向島の桜に魅せられ、是非ワシントンに植えたいという希望に対して、当時の尾崎行雄東京市長がプレゼントしたものです。

約70年の時を経て、その桜の子孫が再び向島の地に戻ってきました。」

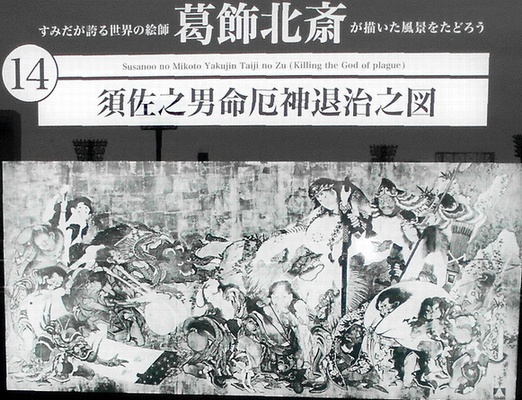

「⑭ 須佐之男命厄神退治之圖

葛飾北斎晩年期の傑作といわれている、縦1.2m余、横2.8mに及ぶ大きな板絵です。北斎は弘化2年(1845)年頃、牛嶋神社(現在向島1丁目)付近に住んでいたと伝えられ、「須佐之男命厄神退治之図」を奉納しました。この作品は悪病をもたらす厄神たちに今後は悪事を働かないように須佐之男命が証文を書かせている場面を描いたものです。画面右下には「前北斎卍筆 齢八十七歳」の落款があります。残念ながら大正12(1923)年、関東大震災で焼失してしまいましたが、現在は原寸大の復元パネルが牛嶋神社の社殿に飾られています。」

理由はわかりませんが、隅田川では、ここが一番カモメが多い。

至近距離でカメラを向けても、ハトのごとく、全く逃げません。

(説明板)

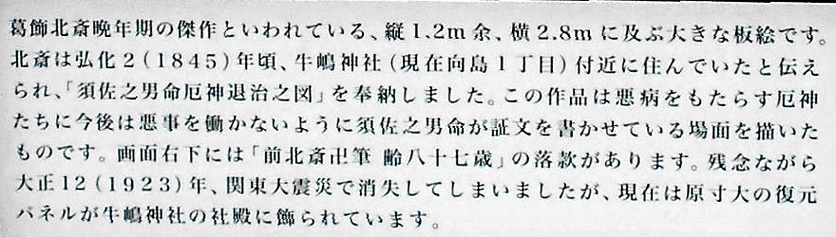

「墨田区指定有形文化財

石造墨堤永代常夜燈 所在地 墨田区向島五丁目 隅田公園内

所有者 牛嶋神社

石造墨堤永代常夜燈は、高さ五メートルを超え、琴柱状の脚が特徴的です。天辺の宝珠部分には牛嶋神社の社紋があり、基台上段には同神社の地位を表す「本所惣鎮守」の銘が彫刻されています。また、石組基壇には「永代常夜燈」の銘と「石工宮本平八」の名前を刻んだ石製プレートがはめ込まれています。

東京府文書によれば、この常夜燈は、江戸近郊の名所の演出にあずかってきた牛嶋神社の氏子十七名、具体的には植半や八百松、武蔵屋など有名料亭の主人たちの発意によって設置されたようです。明治四年(一八七一)の牛嶋神社の臨時祭に併せて奉納されたもので、元来は墨堤から牛嶋神社旧地(弘福寺西隣)へ下りる坂の頂にありました。

設置当時、この付近は夜になると真っ暗だったそうで、常夜燈の火が貴重な明かりとして利用されたことがうかがわれます、発起人十七名が東京府へ提出した設置許可申請書にも、この付近を通行する人々の役にも立つはずだとの思いがしたためられています。

この常夜燈は、設置以来、墨堤を代表する風物詩の一つとして絵画にも描かれるなどしてきました。平成二十八年七月二十一日、墨田区指定有形文化財に指定されました。

平成二十九年二月 墨田区教育委員会」

(解説板)

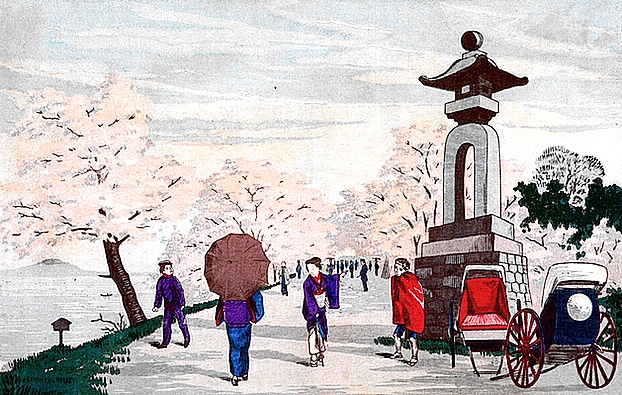

「隅田公園 散策解説板⑥

常夜燈と渡し舟

隅田川の水運と向島風情の象徴

この常夜燈の置かれている場所は、かつて牛嶋神社の境内地でした。牛嶋神社は隅田公園の整備とともに現在地に移転しましたが、この常夜燈だけはここに残されました。それは墨堤における重要な目印であったためです。

この付近にはかつて「竹屋の渡し」が設けられ、春の花見や夏の花火見物、明治に入ってからは向島の花柳界へと遊興客を数多く運んできました。まだ照明が発達していないこの時代にはこの常夜燈の明かりは非常に重要な役割を果たしていました。また、明治の画家達は墨堤の桜とこの常夜燈を好んで組み合わせることにより、墨堤の風情を描きました。当時の向島の格好のシンボルとしてその姿を今に伝えています。」

「墨田堤の花見」(小林清親)

隅田川下流からの光景、常夜燈が大きく描かれています。

「武藏百景之内 東京隅田堤のさくら」(小林清親)

隅田川上流から常夜燈が見えます。

「みめぐりの土手」(鬼平犯科ゆかりの高札)が、三囲神社の隅田川辺に建っています(平成25年設置)。

隅田川の対岸には山谷堀水門が見えます。

三囲神社の隅田川に面して、鳥居が建っています。こちらの入口は現在は使用されていません。

(説明板)

「(墨田区登録文化財)

堤下の大鳥居と竹屋の渡し 所在地 墨田区向島二丁目一番 隅田公園内

隅田川七福神めぐりや桜の花見など、墨堤の散策は行楽好きの江戸市民に人気がありました。そのランドマークの一つとされたのが三囲神社の鳥居で、堤下の大鳥居として親しまれていました。土手の下にあったにもかかわらせず、対岸からでも鳥居の貫きより上が見られるほど大きなもので、桜の咲く頃に花に囲まれて見える様はたいへん風情があり、歌舞伎の背景や多くの浮世絵などの題材として描かれています。現在のものは文久二年(一八六二)の建立です。

三囲参詣には吾妻橋を利用する場合と、隅田川を舟で渡る方法とがありました。渡しはちょうどこの大鳥居がある土手下辺りの岸と、淺草山谷堀入口の待乳山下とを結ぶもので、竹屋の渡しと呼ばれていました。

竹屋の渡しの名は、山谷堀側の船宿「竹屋」に由来します。墨堤側には「都鳥」という掛茶屋があり、舟を出してもらうために「たけやー」と呼びかける女将の美声が参詣客の評判であったと伝えられています。

昭和五年(一九三○)、言問橋の開通により、この渡しは廃止されました。

平成二十年二月 墨田区教育委員会」

「⑮ 新板浮絵 三囲牛御前両社之図

版元・伊勢屋利兵衛から板行された「新板浮絵」の一枚です。浮絵とは西洋の遠近法を取り入れた浮世絵技法の一つで、手前が浮き上がって見えることから名づけられました。文化(1804~18)中期、葛飾北斎50歳頃の作品とされています。手前に鳥居のあたまだけ見えているのが特徴的な三囲神社は隅田川沿いの名所のひとつで、かつて田中稲荷と呼ばれ毎年2月の「初午の祭り」には多くの人出がありました。寛政11(1799)年のご開帳は特に盛大で北斎も作品を奉納したと伝えられています。画面左奥には牛御前(現牛嶋神社)も描かれています。」

高原慶一朗氏(ユニ・チャーム株式会社創業者)の寄付をもとに、財団法人都市緑化基金により整備。

ソメイヨシノとは異なる品種の桜や、さまざまな花木を植栽されています。

GTS(藝大・台東・墨田)観光アートプロジェクトは、東京藝術大学、台東区、墨田区が連携し、

浅草と東京スカイツリーを結ぶ地域の魅力を、アートを通じて発信するプロジェクトです。

平成22~24年度にかけて実施されました。

・ GTS観光アートプロジェクトについて

・ GTS観光アートライン(環境アート作品、アートベンチ)のご案内

ここには、作品「ソラニハ」が展示されています。

<須崎会館> 墨田区向島5-4-1

<向嶋墨堤組合> 墨田区向島2-9-9

龍神」碑と、社があります。

(説明板)

「向嶋墨堤組合

江戸中期になると社会も安定し、連歌や俳諧などの会席が料理茶屋で開かれるようになった。こうした宴の席に華を添えるため、踊りや唄で客をもなす芸妓が現れ、花柳界が誕生。以降、幕末まで大いに栄えた。しかし、明治に入ると、急速な近代化の中でこうした「江戸情緒」は徐々に失われていく。

伝統や文化の損失を惜しむ多くの文化人は、風光明媚な向島に居を移し、新たな文学や芸術を創造し、花街もかつての賑わいを取り戻していった。

粋な空間で楽しむ「お座敷遊び」は、文人墨客に愛され、やがて一般の人にも波及していった。

向島には、今なお料亭のお座敷と芸妓、舞や唄などの伝統芸能が脈々と継承されており、一種独特の文化圏が保たれている。

向嶋墨堤組合は、料亭、置屋、芸妓衆など花街の統括管理が主な業務で、平成24年3月現在、16軒の料亭が加盟し、100名を越える芸妓衆が登録している。規模は都内随一で、作法、所作に始まり、お座敷でのおもてなしの心を身につけるために、西川流や猿若流などの日本舞踊の他、鳴物、清元、長唄、常磐津、笛を専属の師匠について修練している。」

<すみだ郷土文化資料館> 墨田区向島2-3-5