○ 駒形橋説明碑

○ 浅草寺駒形堂

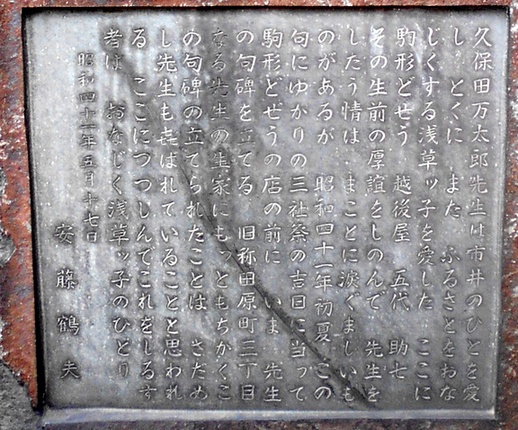

○ 久保田万太郎句碑

○ 久保田万太郎生誕の地 別頁

○ バンダイキャラクターストリート

○ 諏訪神社 別頁

○ 隅田川テラス(厩橋~駒形橋) 別頁

「君はいま駒形あたりほととぎす」(高尾太夫)

「浅草の林もわかず 暮れそめて 三日月低し 駒形の上に」(正岡子規)

<駒形橋西詰にある駒形橋説明碑(東京都)>

(碑文)

「駒形(こまかた)の名は、浅草寺に属する駒形堂に由来する。土地の人々によれば、コマカタは清く発音して、コマガタと濁らないと伝えている。

ここは古来、交通の要地で、”駒形の渡し”のあったところである。

江戸の巷説に有名な、

君はいま 駒形あたり ほととぎす

の句は、文芸・美術などの上で、駒形堂とともに、この辺りの雰囲気を伝えるものである。

関東大震災(一九二三年)の後、復興事業の一環として、この地に新しく、優美なアーチ橋が設計され、昭和二年(一九二七年)に完成した。

歌人、正岡子規の和歌にも、

浅草の林もわかず 暮れそめて

三日月低し 駒形の上に

というのがあり、当時の景況がしのばれる。

昭和五十八年三月 東京都」

<駒形橋ポケットパーク側> 台東区雷門2-1-1

雷門側の親柱からはスカイツリーが良く見えます。夜景が映えます。

駒形堂は、浅草寺発祥の霊地に建つお堂です。

<駒形堂 台東区教育委員会>

(説明板)

「駒形堂 台東区雷門二丁目二番二号

『浅草寺縁起』によると、創建年代は朱雀天皇の天慶五年(九四二)で、建立者は安房守平公雅。名称由来には、

①隅田川を舟で通りながらこの堂を見ると、まるで白駒が馳けているようなので、「駒馳け」の転訛。(『江戸名所図会』)

②観音様へ寄進する絵馬を掛けたので「駒掛け堂」と呼んだのが訛る。(『燕石雑誌』)

③駒形神を相州箱根山から勧請したのにちなむ。(『大日本地名辞典』)

これらの説がある。本尊は馬頭観世音菩薩。

葛飾北斎・安藤広重らによって、堂は絵に描かれた。小さくとも江戸で名高い堂だった。当時の堂の位置は現駒形橋西詰道路中央付近。堂は関東大震災で焼けた。

平成四年十一月 台東区教育委員会」

<駒形堂 浅草寺>

(説明板)

「ご本尊ご示現の聖地 駒形堂

駒形堂は、浅草寺ご本尊の聖観世音菩薩さまが、およそ千四百年前、隅田川よりご示現なされ、はじめて奉安された地に建つお堂。

昔、この辺りは船着き場で、渡しや船宿もあり大変な賑わいをみせ、船で浅草寺参詣に訪れた人々は、まずこの地に上陸して駒形堂をお参りして、観音堂へと向った。

このお堂のご本尊さまは馬頭観音様で、今も昔も、この地を行き交う人々をお守り下さっている。

現在のお堂は平成十五年に再建されたもの。今もこの地はご本尊ご示現の聖地として、人々の篤い信仰に支えられ、毎月の十九日の馬頭観音さまのご縁日には、多くの参詣者で賑わう。

馬頭観音さまのご真言・・・「おん あみりとどはばうんはった」

金龍山 浅草寺」

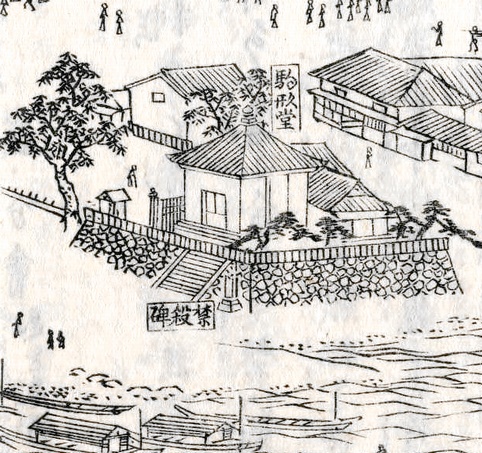

<浅草観音戒殺碑> 東京都文化財

東京都の石標柱「浅草観音戒殺碑」が境内右手にあり、「浅草観音戒殺碑」は、境内左手にあります。

魚類の殺生を禁じた「戒殺碑」です。元禄6(1693)年3月建立。

隅田川の南は諏訪町より、北は聖天町までの漁を禁じました。

右隣には「紀元二千六百年記念碑」があります。

(説明板)

「東京都指定有形文化財(古文書)

浅草観音戒殺碑

所在地 台東区雷門ニーニー三

指 定 大正一一年六月

駒形堂は浅草寺の伽藍の一つで、浅草寺本尊の聖観世音菩薩が隅田川から発見された霊地である。このため元禄五年(一六九二)、当地を魚鳥殺生禁断の地とする法度が出された。これを記念して、翌年(元禄六年)浅草寺第四世権僧正宣存が願主となり、戒殺碑が建てられた。殺生禁断の範囲は駒形堂を中心に、南は諏訪町より北は聖天岸に至る十町余の川筋だった。『御府内備考』によると、諏訪町・聖天町にも高札が建てられたという。

戒殺碑が建てられた駒形堂の堂宇は、江戸時代に何度か焼失している。戒殺碑も倒壊し、宝暦九年(一七五九)に堂宇とともに再建された。現在の碑は関東大震災後の昭和二年(一九二七)に土中より発見され、同八年の駒形堂再建と同時に修補されたものである。元禄当初の碑か、宝暦再建のものか定かでない。

碑身は石造(安山岩)で、長方形円頭板状。正面及び両側面を研磨し、背面は野面のままである。台石は昭和八年修補時もので、上面・正面・両側面・背面の五面を研磨してある。総高一八三・五cm、正面幅六一cm。銘文は『浅草寺誌』や『江戸名所図会』にも収載される。元禄期当時の信仰及びその周辺の状況を明らかにする貴重な資料である。

平成二三年三月 建設 東京都教育委員会」

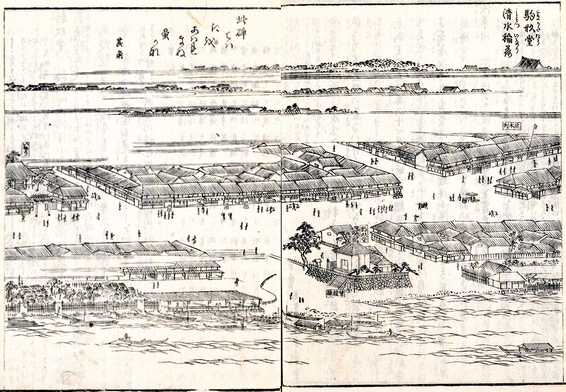

「江戸名所図会 駒形堂 清水稲荷」

「此碑では江をあはれまぬ蛍かな 其角」とあります。

其角の「生類憐れみの令」への嘆きの句であるといいます。

駒形堂部分を拡大すると、石垣の下に「戒殺碑」が描かれています。

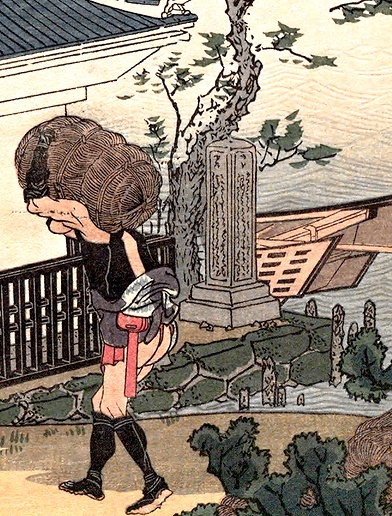

「名所江戸百景 駒形堂吾嬬橋」(広重)

左下に駒形堂と吾妻橋が見えます。

秩父山中で切出した材木は、筏船に仕立て駒形で荷揚げされました。材木が描かれています。

上空にはホトトギスが舞っています。

竹棹の先に赤い旗が掲げられており、小間物屋「百助」の目印です。(「百助化粧品店」浅草2丁目に移転)

吉原遊客は、猪牙船を一旦降り、ここで手土産を買いました。

仙台藩主綱宗も、こちらで高尾太夫に渡す手土産を買ったようです。

「伊達ぎらい吉原中にただ一人」と言われた高尾太夫。

「君はいま駒形あたりほととぎす」は、そのままもう来ないでとの気持ちがあったのかどうか。

「江戸名所百人美女 駒形」(豊国・国久 安政5(1859)年)

こま絵に駒形堂と百助の屋根が見えます。赤い旗がたなびいています。

江戸名所百景とほぼ同じ所から描いています。

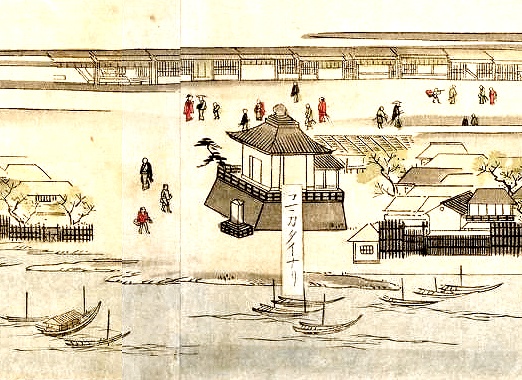

「絵本隅田川両岸一覧 駒形の夕日栄」(北斎)

江戸名所図会で「戒殺碑」が描かれている場所に、北斎の画でも碑が描かれています。

「東都隅田川両岸一覧 西」(鶴岡)

駒形堂部分の抜粋です。「戒殺碑」が見えます。

多数の猪牙船が見えます。途中下船して買い物している猪牙船でしょうか。

「神輿まつまのどぜう汁すゝりけり」

(碑文)

「久保田万太郎先生は市井のひとを愛し、とくに、またふるさとをおなじくする浅草ッ子を愛した。

ここに駒形どぜう 越後谷 五代 助七 その生前の厚誼をしのんで、先生をしたう情は、

まことに涙ぐましいものがあるが、昭和四十一年初夏、この句にゆかりの三社祭の吉日に当たって

駒形どぜうの店の前に、いま、先生の句碑を立てる。旧称田原町三丁目なる先生の生家にもっともちかく

この句碑を立てられたことは、さだめし先生もよろこばれていることと思われる。

ここにつつしんでこれをしるす者は、おなじく浅草ッ子のひとり。

昭和四十一年五月十七日 安藤鶴夫」

バンダイ本社前にバンダイキャラクターストリート。お向かいは駒形どぜう本店。

写真撮影する子連れの外国の方々を見かけます。

観光ガイドブック等に掲載されているのでしょうね。