○ 古隅田川緑道 大六天排水場〜元隅田橋

○ 古隅田川親水水路 元隅田橋〜北三谷橋

○ 古隅田川跡通路 足立区中川4丁目〜1丁目

○ 古隅田川〜綾瀬駅 元隅田橋〜東綾瀬公園

大六天排水場から元隅田橋まで、古隅田川緑道として整備されています。

平成12(2000)年に、国土交通省「手づくり郷土賞」を受賞しています。

<大六天排水場> 葛飾区小菅3-3-2

古隅田川が綾瀬川に合流するのが大六天排水場です。

<木橋> 葛飾区小菅3-4〜足立区綾瀬2-1

排水門の手前に木橋がかかっています。

「古隅田川(足立・葛飾区)総合案内」の説明板が設置されています。

(説明板)

「古隅田川(足立・葛飾区)総合案内 出会いの川 古隅田川

<概要>

古隅田川はかつて利根川の流末の一つで、豊かな水量をもつ大河でありましたが、

中川の灌漑事業等により水量を失い、やせていったものと考えられています。近代に至っては、雑排水路として利用されてきました。

現在は下水道の整備によって、排水路としての使命を終え、荒川と中川を結ぶプロムナードとして期待されています。

また、古隅田川は古来、下総国と武蔵国の境界であるとともに、人と人との出会いの場でもありました。

そこで、古隅田川に水と緑の景観を再生するため、「出会いの川、古隅田川」をテーマに、失われた生物を呼び戻し、潤いのある人と人との交流と安らぎの場を創出したものです。

<位置>

当施設は中川から綾瀬川、そして荒川を結ぶ範囲の足立区と葛飾区の区境にほぼ重なっており、古隅田川は中川と綾瀬川を結び、裏門堰は荒川と綾瀬川を結んでいます。

また、古隅田川に隣接して5つ公園があり、河添公園、下河原公園は足立区に、袋橋公園、白鷺公園、小菅万葉公園は葛飾区に位置しています。

<延長>

古隅田川 約5,450m

裏門堰 約1,100m

足立区・葛飾区」

<鵜森橋> 葛飾区小菅3-4〜足立区綾瀬1-4・1-5

2つ目の橋です。

<陸前橋> 葛飾区小菅4-2〜足立区綾瀬1-5

レンガ橋の車道です。

<小菅の風太郎> 葛飾区小菅4-1

木橋の手前に説明板「小菅の風太郎」があります。

<古隅田川緑道案内図> 葛飾区小菅4-2

木橋を渡ったところに古隅田川緑道案内図があります。

元隅田橋から大天排水場までの案内図が掲示されています。

<古川橋> 葛飾区小菅4-2

レンゴーの入口となっています。

<白鷺公園> 葛飾区小菅4-2-25

シラサギはいません、カルカモがいます。

<蓮昌寺板絵類>

右手に「蓮昌寺板絵類」の説明板があります。

(説明板)

「蓮昌寺板絵類 出会いの川 古隅田川

蓮昌寺には区指定文化財の木版彩色図(絵馬)が保存されています。記されている紀年から、文久2年(1862)〜昭和14年(1939)までの間に寄進されたことがわかります。描かれている絵は、宗教関係の図が多く、そのほか、収穫図、能楽翁の図などがあり、蓮昌寺を中心とする信仰の形態を示す資料として貴重です。

蓮昌寺は、正安2年(1300)創建と伝えられています。」

※「蓮昌寺」については、こちらで記載しています。

<古隅田川と東京低地>

左手に「古隅田川と東京低地」の説明板があります。

(説明板)

「古隅田川と東京低地 出会いの川 古隅田川

東京低地は、関東諸地域の河川が集まり東京湾に注ぐ、全国的にも屈指の河川集中地帯です。これらの河川によって上流から土砂の堆積作用が促され、海だったところを埋めていきます。特に利根川は東京低地の形成に重要な役割を果しています。利根川が現在のように鬼怒川と合流し、その後千葉県銚子で太平洋に注ぐようになったのは江戸時代初期に行われた改修のためです。利根川は古くは足立・葛飾両区の間を流れる古隅田川、江戸川、中川がその支流となり東京湾へ注いでいました。足立区と葛飾区が直線的ではなくて、なぜくねくねと曲がりくねっているのかと疑問をもたれる方も多いと思います。実は古隅田川の流路が区境となっているからです。足立区と葛飾区の境は、歴史的に見ると古くは武蔵・下総国の境であり、それが現在まで受け継がれているのです。古隅田川は足立区千住付近で入間川と合流し、現在の隅田川沿岸地域でデルタ状に分流しており、この付近に寺島・牛島などの島の付く地名が多いのは、その名残です。現在のように、古隅田川の川幅が狭くなってしまったのは、上流での流路の変化や利根川の改修工事によって次第に水量が減ってしまったせいです。今では、古代において古隅田川が国境をなした大河であったことをしのぶことはできませんが、安政江戸地震(1855)が襲った際、亀有など古隅田川沿岸地域では液状化によって家屋や畑に被害が出たという記録が残っています。その原因は古隅田川が埋まってできた比較的新しい土地が形成されているためだそうです。地震の災害は困ったものですが、見方を変えれば古隅田川が大河であったことを裏つけているのです。」

<ショートカット>

元の古隅田川の流路は、ここから綾瀬駅へ北上し、南下し元隅田橋に至ります。

現在の白鷺公園から元隅田橋の流路は後から造られたショートカットです。

白鷺橋も後から造られた橋ですが、「古隅田川」のプレートがかかります。

元隅田橋が残っているので、本来の古隅田川は元古隅田川なのでしょう。

中川と綾瀬川を繋ぐ古隅田川親水水路は、葛飾区と足立区の境となっていて、両区の共同整備で完成しています。

古隅田川流路跡の所々にパネルが設置されています。

<水源>

水源は、花畑川→葛西用水親水水路→八か村落し親水緑道→古隅田川親水水路となっています。

(環境省資料より)

<マンホール蓋>

いくつかのパターンのマンホール蓋が見受けられました。

<元隅田橋> 葛飾区小菅4-20・21〜足立区綾瀬2-5

古隅田川緑道から遡って見ていきます。

元隅田橋から遡ります。

川の手通りとの交差に随喜稲荷社があります。

煉瓦の何かの土台らしきものが気になります。

<入圦橋> 葛飾区堀切8-26

川の手通りをくぐった水路は、入圦橋から出現します。

<出会いの川・古隅田川/古利根川流末関係図> <上千葉遺跡と普賢寺> 葛飾区堀切8-24

四阿が出現し、葛飾区側にパネルが2枚、設置されています。

ここを過ぎると葛飾区側は堀切から西亀有となります。

(説明板)

「出会いの川・古隅田川

古隅田川流域は16世紀まで坂東太郎利根川の流末の一つで、広大な河川敷であったと考えられている。利根川が江戸に氾濫を及ぼすために、江戸時代初期から改修され、その本流を江戸川へ移し、さらに現在の流路に付け替えられて、鹿島灘へ注ぐようになった。のち旧河道(古利根川)が中川として新宿地点から南流すると、それまで西流して隅田川へ注いでいた河道は干上がり、河底部が大きく蛇行して残った。

これが古隅田川である。かくして広大な河原は17世紀半ば頃までには、次々と新田が開かれ、新しい村々が誕生した。

古隅田川がまだ大河であった頃は、武蔵国と下総国の国境で、そのため足立区側(渕江領)は武蔵一ノ宮の氷川神社を勧請して氏神とし、葛飾区側(葛西領)は下総一ノ宮の香取神社を氏神として祭り、その形態は今日まで及んでいる。

古隅田川南岸部に当たる亀有・小菅地区は利根川の運んだ土砂で自然堤防ができ、この砂州に中世期から村々が形成されていた。これらの古い村々からの文化が、渕江領の新田へ寺院進出に伴って伝わっている。渕江領の村々も、水戸街道に交通を依存していたから古隅田川に橋を架け葛西領に足を運んだ。

古隅田川は、もと国境だったとは言え、沿岸住民にとっては切っても切れない出会いの関係で結ばれていたのである。」

(説明板)

「上千葉遺跡と普賢寺 出会いの川 古隅田川

この遣跡の発見は古く、嘉永3年(1850)畑から壺とその中から古銭約1万5千枚が発掘されました。古銭は開元通宝・皇宋通宝・元豊通宝など中国からの輸入されたもので、壺は愛知県常滑で焼かれた13〜14世紀の製品です。古銭出土地点周辺には

「城口(錠□?)」「ギョウブ(刑部?)」「クラノ内」などの字名があることから、付近に城館跡が存在していた可能性が高い地域です。また、付近には治承4年(1180)の開基といわれる古城の跡に建立されたとする普賢寺が在ります。寺には、都史跡に指定されている鎌倉時代末期頃の宝篋印塔三基があり、葛西氏ゆかりのものと伝えられています。」

<河添公園> 足立区綾瀬2-46-1

さらに進みます。

河添公園の横を流れています。

河添公園を過ぎ、少々進むと、境四橋で暗渠となります。

<親水水路/宿添橋>

常磐線のガードをくぐり、東京都立葛飾ろう学校(葛飾区西亀有2-58-1)に出ると、

小さな親水水路が出現。水は流れていません。

親水水路の先の交差点に「宿添橋」があります。

<西隅田橋>

西隅田橋と続きます。橋の先に下河原公園。

<下河原公園> 足立区東綾瀬1-11-12

「古隅田川を巡る歴史」

公園沿の歩道にパネル「古隅田川を巡る歴史」が設置されています。

「奉供養庚申塔」安永6(1777)年

「右 六阿ミ陀道」「左 江戸道」道標を兼ねています。

六阿弥陀詣を導く道標がここにあることは、遠出で来る巡拝者も多かったことが伺えます。

「青面金剛立像庚申塔」平成8(1996)年

「青面金剛立像庚申塔」文久2年(1862)12月

下河原公園を過ぎて、隅田橋。区境は、この先を常磐線の下をくぐって南に出ます。

再度常磐線の下をくぐって北に出ます。

○東隅田橋

常磐線ガード近くの東隅田橋に、綜合案内のパネルが設置されています。

「古隅田川(足立区・葛飾区)総合案内 出会いの川 古隅田川」

(説明板)

「軍用金伝説 出会いの川 古隅田川

古代から古隅田川は、武蔵国と下総国との国境をなすほどの大河でした。船の行き来も盛んで、人やものを運ぶ大切な交通手段でもありました。

この辺りは、大きく曲がっているところから大曲と呼ばれ、舟の舵取りの難しいところとされていました。慶長18年(1613)2月の暴風雨の時に、この難所で1隻の船が沈没してしまいました。いつのまにか「沈没した船に軍用金が積んであった」という噂が広まり、明治に至るまで、軍用金探しが行われたそうです。しかし、発見されることなく、近年の区画整理などのため、いまではその正確な場所もわからなくなってしまったそうです。」

北に宝蔵寺と北三谷稲荷神社があります。

梅若丸説明板が、はま寿司の駐車場前にあります。

○北三谷二号橋

親水路がありますが、バルブ老朽化で故障中のため、流れは中止中。

○北三谷一号橋

古隅田川と「葛西用水・曳舟川水路跡」が交差するのが北三谷橋。

古隅田川の北に添った蒲原村は古い駅路の宿だったと言われています。

在原業平が都鳥の歌を詠んだのは、この辺りではないか、また源頼朝が宿陣したとの伝えがあります。

「古隅田川(足立区・葛飾区)総合案内 出会いの川 古隅田川」

<蒲原村宿駅伝説> 足立区東和2-9-16(説明板)

(説明板)

「蒲原村宿駅伝説 出会いの川 古隅田川

寛政6年(1794)出版の「四神地名録」に、「この土地の人のいい伝えに、古隅田川の北に添った蒲原村は、むかしの駅で今でも宿という地名が残っている。在原の業平が東下りした時「名にしおばいざこととはん都鳥我思ふ人は有りやなしや」と詠んだのは、この辺りではないか、今、隅田川と称している地は二百四〜五十年前は海だったから川があるはずがないという」とある。

その他の地誌にも、蒲原が古い駅路の宿だったかどうかを記しているものが多い。このため、治承4年(1180)源氏の再起を賭けて伊豆に挙兵、敗れて安房国に逃れた頼朝が再び鎌倉をめざして下総国から武蔵国に入った時、蒲原村に宿陣したという説が地元に根強く伝わっている。」

<亀有大水車> 足立区東和2-17-8

<蒲原新田>

江戸時代に蒲原新田が開発されました。

<東和銀座商店街> 足立区東和

東和銀座商店街は昭和62年に手づくり郷土賞を受賞。

東京都モデル商店街第1号の指定を受けましたが多目的フレームによるアーケードは撤去され、

過去の賑わいはありません。

参考:国土交通省:過去受賞「東和銀座商店街」

北三谷橋から先は、川路跡通路となっています。

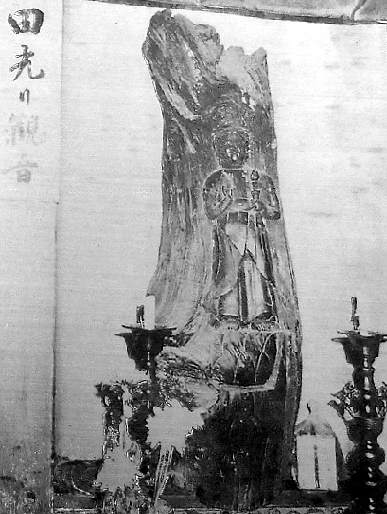

○田光り観音 足立区中川4-26-8

環七の手前に「田光り観音」説明パネルがあります(西光院はこちらで記載)。

(説明板)

「田光り観音 出会いの川 古隅田川

田光り観音は足立区中川三丁目西光院にあり、自然木の中央に、約1mの長さで浮彫りにされた聖観音像で12年に1回牛年に大法要が営まれている。

今から約百数十年前、長右衛門新田5丁目耕地(現大谷田三丁目)で、作男が馬を使って耕作していると、馬がある場所まで来て必ず止まってしまう。不思議に思ってそのところを掘り返すと、中から大きな自然木がでて来た。その時は、気もとめず畦道によけて家に帰った。それから毎晩、作男の夢枕に観音様が立ち、その姿が自然木に似ていることから、田に行ってこれを洗ってみると、夢の観音様と同じであった。驚いてその旨を主人に告げ西光院に安置したと言う。この木像は足立区登録有形民俗文化財である。」

環七を越えて少し行くと、隅田子育地蔵パネルがあります。

(説明板)

「隅田子育地蔵 出会いの川 古隅田川

元禄年間、17世紀から18世紀に移ると、村々もようやく豊かになったとみえ、地蔵尊などの石造仏が村内各所に建てられるようになった。特に、村の境や道の追分には、悪疫の侵入防除、悪霊退散などを目的に、界地蔵が道祖神代わりに建てられた。

中川三丁目1の古隅田川岸にまつられた三体の地蔵尊は、足立・葛飾の村境であり、旧大谷田村道の追分三角地点に建てられた典型的な界地蔵である。中央の大きな地蔵は「元禄元戌(1688)十一月」の紀年が読みとれ、今日まで毎年8月24日に地域の子供を集めて子育地蔵祭りが催されている。」

そこから先は直角にカーブし常磐線のガード下へ向かいます。

隅田子育地蔵 足立区中川3-1

ちなみに、古隅田川の境だった足立区中川と葛飾区亀有にまたがる自治会は「隅田自治会」です。

○古隅田なかよし公園 足立区中川1-10-5

「古隅田なかよし公園」に突き当たります。目の前にArio。

「古隅田川の歴史」と「玄恵井の碑」の説明パネルが設置されています。

「隅田あいあい児童遊園」(足立区中川1-10-6)の先へ進みます。

「レジデンス東京」(足立区中川1-10)の中が足立区と葛飾区の区境となっており、斜め通路を進みます。

○長門排水場(跡) 足立区中川1-14-1

中川土手の手前で長門排水場跡に出ます。

長門排水場は更地となっています。

中川の下流に中川橋が見えます。

元隅田橋から北に向かう道路が昔の古隅田川の川筋です。

綾瀬駅南の自転車置き場が川筋となります。

自転車置き場の終端からガード下の通路をくぐると東綾瀬公園に出ます。

すると「八か村落し口」と説明板があります。

説明板を読んでわかったことは、花畑川で導水した中居堀親水水路と八か村落し堀親水水路は、ここで合流し、

古隅田川の元の流れとは逆流して元隅田橋に向かっているようです。

元隅田橋で合流して白鷺公園まで、新しい古隅田川の流れとなっています。

次は八か村落し堀親水水路を辿ります。

<元隅田橋>

<北へ向かう古隅田川/自転車置き場の暗渠>

<自転車置き場終端とガード下暗渠>

<八か村落し口> 足立区綾瀬3-10 東綾瀬公園

東綾瀬公園案内図に「八か村落し口」の記載があります。

裏に足立区民憲章モニュメントもあります。

説明板を読むと、現在は中居堀と八か村落し堀は綾瀬駅の北口で合流し、

暗渠の古隅田川を昔の流れとは逆行して元隅田橋まで行くようです。

(説明板)

「足立区は、かつて東京の米倉と言われるほど農業が盛んで、いたるところに水路が流れていました。ここ綾瀬地区一帯は稲作地域であり、都立東綾瀬公園のあたりには、上流から多くの水路が流れ込んでいました。

平成元年度、都立武道館の建設に合わせて、東綾瀬公園を大規模に改良することになり、東京都と足立区で協力してこれらの水路を親水公園として再生することになりました。

この水路は花畑川から流れる中居堀から分かれ、下流の八か村落し堀に合流します。」

足立区民憲章モニュメント

駅前からの通路を行くと、東京武道館。

○ハト広場 足立区綾瀬3-10-20

ハトの像と「綾和之碑 佐藤栄作」があります。