【足立区】西部(その1)

○ 湯殿山 月山 羽黒山 西國坂東秩父 千住川田浅間神社(千住大川町)(こちらで記載)

○ 大日如来像 西新井大師(西新井)

○ 月山

湯殿山 羽黒山 三所大権現 路傍(興野)

○ 出羽三山拝礼供養塔 路傍(鹿浜)

○ 羽黒山 月山

湯殿山 登山紀念 北野神社(江北)

○ 月山 湯殿山

羽黒山 秩父西國坂東 六阿弥陀道路傍(扇)

西新井大師に湯殿山から勧進した大日如来像があります。

移転工事中で、現在は別所で保管中のようです。(2020年3月上旬訪問時)

「お知らせ

このたび境内整備の一環と致しまして『大日如来像』の第三牡丹園(現在地のすぐ西側)に遍座致します。

しばらくご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。 合掌

移転工期

自 二月二十五日

至 三月中旬

周辺整備工期

至 四月中旬

西新井大師 總持寺 」

お知らせ 大日如来像撤去跡 遍座予定地

大日如来像が据えられました。

文政12(1829)年銘の湯殿山石燈籠です。

「湯殿山御宝前」

「文政十二己丑年四月十五日」

(説明板)

「大日如来尊像

密教の教主にて梵名を摩訶思盧遮那と云う。摩訶は大の義、思盧遮那は日の別名なので大日と訳す。

字宙に遍照する理智の法身体として尊ばれているこの大日如来尊は、修験道に名高い出羽三山の一つの湯殿山の大日如来を勧請したもので文政年間の建立である。

ご真言

おんばざらだどばん

西新井大師 総持寺」

<草だんご>

草だんごを武蔵屋で買いました。よもぎをたくさん使っていますね。

武蔵屋が2020年9月30日に閉店です。他店より少量で購入できるのが良かったんですけどね。

草だんごを売っているのは、清水屋、中田屋、田口屋の3店となりました。

<月山 湯殿山 羽黒山 三所大権現 供養塔>

興野西庚申堂の左手に、野ざらしで「月山 湯殿山

羽黒山」供養塔があります。

天保12(1841)年5月建立。

<興野西庚申堂プチテラス>

(説明板)

「庚申塔(寛文十年銘・正徳四年銘)

三基並んだ石造物のうち、右端と中央の石塔は庚申塔と呼ばれるものである。

庚申塔は、わが国で平安時代以来盛んになった庚申信仰に基づいて造立された。この信仰は中国の道教の考えから発生し、六十日でひと回りする十干十二支の「庚申(かのえさる)」の日の夜、寝入ると体内に宿る三尸(さんし)という虫が天に昇りその人の日頃の悪事を天帝に告げて死に至るので、徹夜して三尸が抜け出るのを防ぎ長寿を祈るという俗信である。時代が下ると地域の中で講をつくり、順番に宿を決め夜通し娯楽に興じることが主な目的になった。講員は数年ごとに供養のために、庚申塔を造立した。

庚申塔には様々な形式がある。寛文十年(一六七〇)に造立された右の塔には、中ほどに三猿(見ざる・言わざる・聞かざる)が陽刻されている。その下には、十名の講員の名が彫られている。中央の塔は、左側面に正徳四年(一七一四)の年号が刻まれている。塔の中央には青面金剛が、邪気を踏み付ける姿が表現されている。この塔は、十三名の講員が見えている。なお基礎石に三猿が刻まれている。

かつて足立区周辺では庚申講が盛んで、現在でも多くの庚申塔が残されている。二基の塔は江戸時代のこの地域でも、この習俗が行われていたことを示すものとして足立区登録有形民俗文化財になっている。

平成二十六年三月 足立区教育委員会」

路傍の覆屋根に供養塔が3基あり、足立区有形民俗文化財指定です。

(説明板)

「供養塔 三基

三基の供養塔は右から、天保五年(一八三四)の拝礼供養塔・天保十三年(一八四二)の地蔵菩薩供養塔・寛政八年(一七九六)の普門品供養塔である。

拝礼供養塔は、出羽三山・坂東三十三箇所・秩父三十四箇所・西国三十三箇所・新四国八十八箇所・富士山・大峯山・浅間嶽といった日本各地の霊山・霊場が刻まれている。地蔵菩薩供養塔の前の線香立には、享保十七年(一七三二)二月、鹿浜村講中が願主となって地蔵菩薩を奉納した旨の銘文が刻まれており、この供養塔は享保年間の地蔵菩薩供養塔の再建として造立されたと考えられる。普門品供養塔の普門品とは、法華経の第二十五章観世音菩薩普門品のことで、観世音菩薩の衆生救済を説いている。この塔は鹿浜村の七夜待講中によって造立され道標も兼ねており、文政十二年(一八二九)成立の『江戸近郊道しるべ』でも紹介されている。

三基はいずれも、江戸時代の鹿浜村の人々の信仰をうかがえる資料として、昭和五十八年十二月に足立区登録有形民俗文化財となった。

平成二十二年三月 足立区教育委員会」

右:「月山 湯殿山 羽黒山 三社 坂東 西國 秩父

新四國」

拝礼供養塔(天保5(1834)年)です。

中:地蔵菩薩供養塔(天保13(1842)年)

線香立(享保17(1732)年)

左:普門品供養塔(寛政8(1796)年)

道標にもなっています。六阿弥陀第二番(延命院)が示されています。

「江戸近郊道しるべ」(村尾嘉陵)で紹介されている道標です。

(正面)

「奉讀誦普門品供養塔現當…」

(右側面下)

「南 千じ由へ 二り

六阿みだ二番目へ 廿丁

王子へ 一り」

(左側面下)

「北 わらび宿へ 二り半

川口ぜん可うじへ 一り

はとがや町へ 一り三十丁」

薬王院参道の右手に北野神社があります。江北氷川神社の兼務社です。

「羽黒山 月山 湯殿山 登山紀念」の碑が、ひっそりと建っています。

薬王院は足立区教育委員会説明板によると沼田小学校跡、江北村役場跡です。

荒綾八十八ヶ所霊場の第75番札所です。

<庚申塔>

門の左側に庚申塔ほか4基の石造物が並んでいます。

(説明板)

「薬王院

真言宗豊山派、瑠璃光山薬王院と号す。創建は、元禄年間(一六八八?一七○四)、開山は乗禅法印で宝永三年(一七○六))の寂と伝わる。もとは瑞光山と号した。

門前にある庚申塔三基は、足立区登録有形民俗文化財となっている。庚申塔は、中国の道教の影響を受けた庚待という風習を継続した記念に立てられたものである。

道教では、人間の体内に三戸と呼ばれる三匹の虫がおり、六十日に一度訪れる庚中の日に、三尸の虫が人間の体内から抜け出し、人間の悪事を天帝に密告し、密告された人間の寿命が縮んでしまうと信じられていた。そのため皆で集まって一暁中寝ずに過ごすようになり、これを庚申待といった。薬王院の元禄十年(一六九七)銘の庚中塔には、直右衛門をはじめとして十六名の名前が刻まれており、多くの人々が集まって庚申待をしていた様子を今に伝えている。

薬王院には、明治七年(一八七四)六月に新井学校の分校が開設され、同校は同年十一月に第一○番公立小学沼田学校として独立し、明治二十年(一八八七)までこの地にあった。門脇には、沼田小学校跡の碑が立てられている。また、明治二十二年(一八八九)に九ヶ村が合併して江北村が成立すると、江北村役場が当寺に置かれたが、翌年に移転した。

令和ニ年三月 足立区教育委員会」

4基の石造物の手前にも4基の石造物が並んでいます。

沼田小学校跡碑と薬王院札所碑があります。

六阿弥陀道路傍にその道標を兼ねた出羽三山供養塔と他一基があります。

<出羽三山供養塔>

文政7(1824)年銘の出羽三山供養塔で六阿弥陀道の道標を兼ねています。

(正面)

「月山 湯殿山 羽黒山 秩父 西國 坂東 為現當両益也」

「右リ 六あミだ道」

(左側面)

「渕江領本木村太田 田中文衛門」

(右側面)

「新四國八十八所 左リ□□道」

「文政七甲申二月吉日」

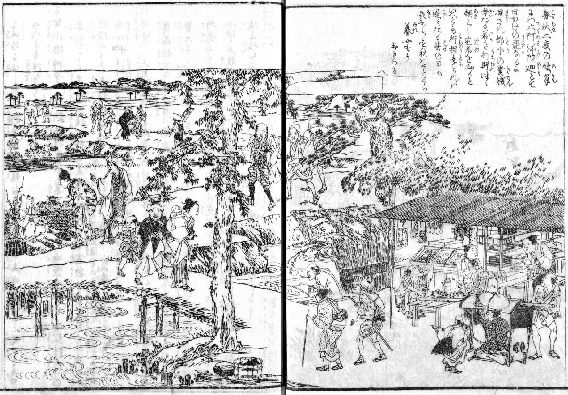

「江戸名所図会 六阿弥陀廻」(国立国会図書館蔵)

「江戸名所図会」に六阿弥陀廻の賑わいが描かれています。

延命院と餘木阿弥陀如来が文章で紹介されており、これらを巡拝する人々を描いたものと思われます。

(挿絵説明)

「春秋二度の彼岸には六阿弥陀廻とて日かげの麗かなるに催され都下の貴賎老いたる若き、打群つつ朝とく宅居を出るといへども行程遠ければ遅々たる春の日も長からず秋はことさら暮れやすうおもはるべし」