○ 吉原への道

○ 土手八丁

○ 浅草田町

○ 日本堤と坂

・衣紋坂

・化粧坂

・禿坂

○ 江戸時代の川柳

馬が吉原通いに使われたのは元禄前後で、寛文元(1661)年に馬での登楼は禁止され、

駕籠と舟が主となり馬は使われなくなりました。

なお、駕籠で通うことは幕府により禁じられていましたが、守られていませんでした。

<徒歩、籠、馬で行く場合>

① 浅草寺の横の馬道を進み、田町一丁目から禿坂を上がって日本堤へ出る道。

船以外ではメインのルートだったようです。

② 浅草寺の裏の田圃を通り、田町二丁目から化粧坂を上がって日本堤へ出る道。

現在のほぼ千束通りかと思いますが、途中に浅草溜があります。

人通りの乏しい田んぼ道だったので、メインではなかったようです。

③ 箕輪から日本堤へ出る道。

④ 下谷竜泉寺町から茶屋通りを進み、お歯黒どぶへ出る道。

<舟で行く場合>

柳橋の船宿から猪牙舟で隅田川をさかのぼり山谷堀に至り、日本堤に出て徒歩か籠で行きます。

猪牙舟は隅田川から山谷堀へ入り、今戸橋を過ぎたあたりの船宿の桟橋に着きます。

柳橋から今戸橋桟橋まで船賃は148文。

今戸橋桟橋で下船し、船宿で一服してから、日本堤を徒歩か籠で吉原に向かいます。

今戸の船宿は吉原に行く遊客のほか、猿若町へ行く芝居客の中継地でもありました。

吉原や地方橋まで猪牙舟が山谷堀を行ったという記述をウィキ等で見かけますが、俗説で根拠はないようです。

今戸橋から現在の聖天橋までは川幅が広いですが、聖天橋から一気に川幅は狭くなり、

桟橋のあるところでも、引き潮には底の浅い猪牙舟以外の船は底をついたようです。

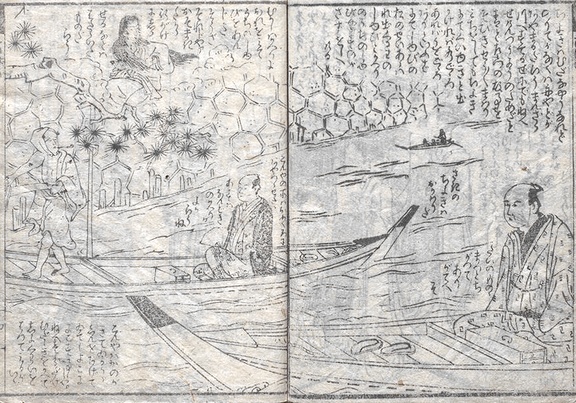

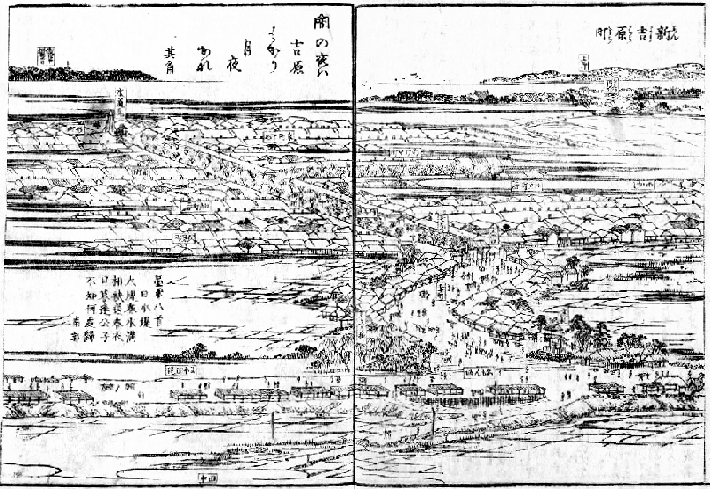

「新吉原聖賢画図」(寛政2(1790) 秩父屋 二代喜三二 作 桜文橋

画)に描かれているちょきぶね

いずれにしても、日本堤を通ることとなります。

山谷から箕輪までの日本堤は十三町ほどで「俗に通い馴れたる土手八丁」は

道哲庵(西方寺)の日本堤取付から吉原の入口の衣紋坂まで八丁あることを言っています。

浅草寺からの馬道から土手に出ると、土手に出てから四丁半です。

道哲庵を過ぎ左側に砂利場、山川町、禿坂、田町一丁目、袖摺稲荷、粧坂、田町二丁目、

編笠茶屋、孔雀長屋と続き、見返り柳に着きます。

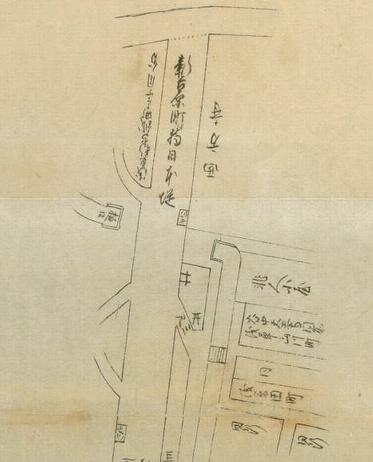

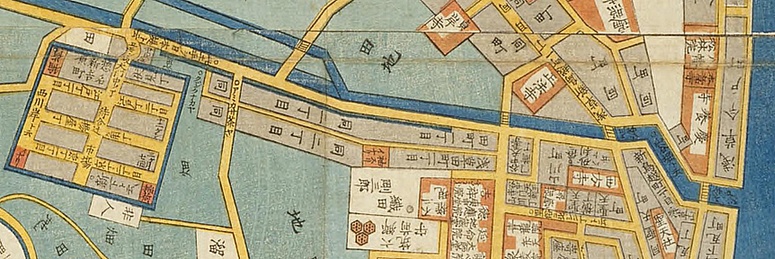

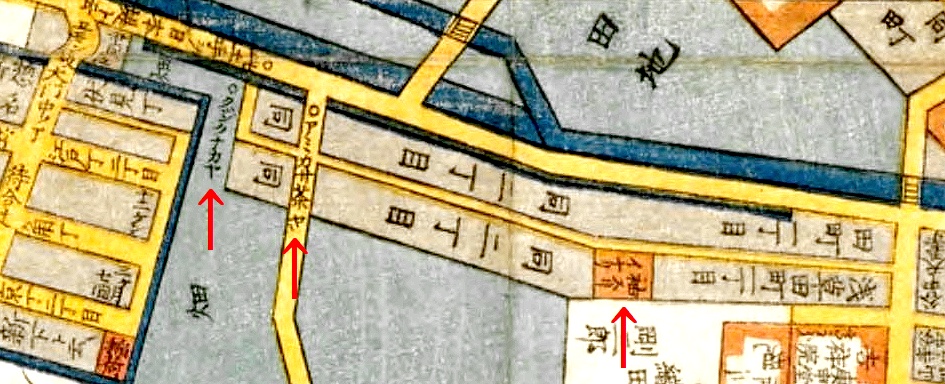

「新吉原之図」(旧幕府引継書 国立国会図書館蔵)

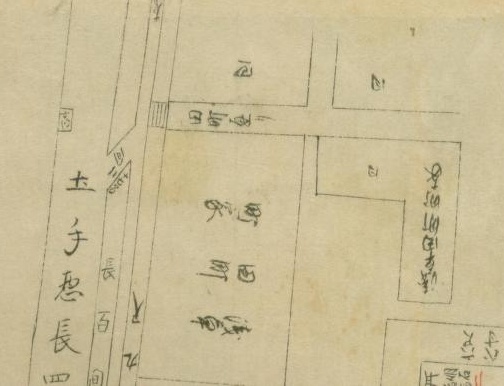

「江戸切絵図」の「西方寺」及び「砂利バ」部分抜粋と日本堤。

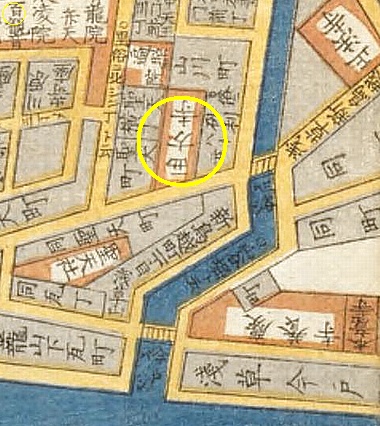

江戸切絵図で浅草田町を見ると、

「クジャクナカヤ」(孔雀長屋)、「アミカサ茶ヤ」「袖スリイナリ」(袖摺稲荷)「砂利場」があります。

「角川地名大辞典」の田町の項によれば、

「江戸城修築の際に砂利採取場となった地。通称砂利場といわれた。

無許可で町が開かれ、はじめ泥町と称したがのちに田町と改称し,さらに1~2丁目となる。

砂利場跡は1丁目で、埋め立てられて埋堀と俗称。

2丁目には、吉原通いの遊客が編笠を借りた編笠茶屋28軒があった。

また1~2丁目の境に袖摺稲荷神社(衽稲荷)があった。」

<浅草田町1丁目>

「本町は江戸時代から、自然発生的に町屋が開かれ、すでに一・二丁目に分けられていた。

延宝五年(一六七七)に本町西側の砂利採取場から日本堤際にかけて新規家作を願い出て、

宝永元年(一七〇四)町屋として正式に許可された。

万治三年(一六六〇)の江戸城修築の際に、

工事用の砂利を採取したところを埋立てて町屋にし、町域を広げていった。

(中略)

町名の由来は、『寛文図』がこの付近一帯に「田」という記入をしていることから、

田地だったことにちなむと考えられている。」(台東区HPより)

<砂利場>

山谷堀三谷橋(現在の吉野橋)の上流右岸に砂利場(田町一丁目)

下流左岸に弾左衛門の居所が記されています。

<田町2丁目の現在>

日本堤から新吉原へ向かう連絡路の坂道が五十間道です。

衣紋坂入り口左に見返り柳、右に駒止松がありました。

日本堤は崩され土手通りとなり低くなったので、坂はなくなっています。

なぜ直線ではなく、曲がっているのか、主に以下3説があります。

・高さ3mの日本堤から吉原大門へ一気に下りる勾配なので、くの字型に道を曲げざるを得なかった。

(東京の坂風情 道家剛三郎 東京図書出版会)

・風致上も郭の格式上も見通しでは面白くないということでこのようになった。

([考証]江戸の面影(二))

・町奉行神尾備前守元勝の指図で三曲がりの道となった。

これは、将軍が鷹狩にきたときに、大門が直接見えないように配慮したものといわれている。

(坂の町・江戸東京を歩く 大石学 PHP研究所)

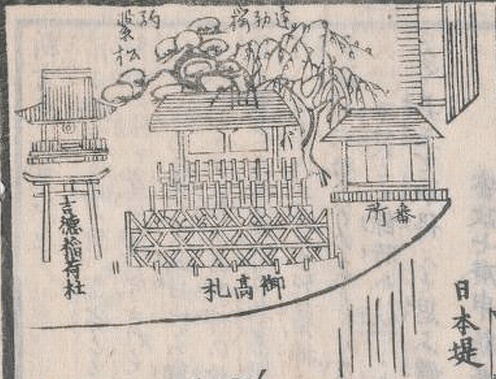

<見返り柳/高札場/吉徳稲荷/駒止松>

衣紋坂に向かって左側に見返り柳、右側に高札場、高札場の隣に吉徳稲荷の鳥居と駒止松があります。

衣紋坂から大門まで五十間あり、五十間道と呼ばれました。

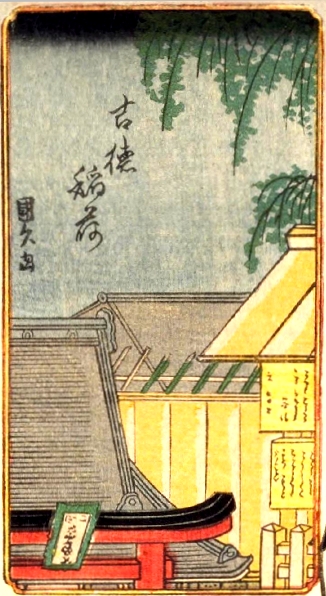

「江戸名所若人美女 吉徳稲荷」(豊国・国久)

こま絵に「高札場」と「吉徳稲荷」が描かれています。

<廓の三雅木>

新吉原入口の玄徳稲荷社脇「逢初桜」「駒止松」そして「見返り柳」と合わせて

「廓の三雅木」として知られていました。

(吉原神社:http://yoshiwarajinja.tokyo-jinjacho.or.jp/keidai00.html)

<見返り柳> 台東区千束4-10-8吉原大門交差点ガソリンスタンド前

見返り柳の案内板より引用します。

「見返り柳 台東区千束四ー一○ー八

旧吉原遊郭の名所のひとつで、京都の島原遊郭の門口の柳を模したという。遊び帰りの客が、後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ、この柳のあたりで遊郭を振り返ったということから、「見返り柳」の名があり、

きぬぎぬの後ろ髪ひく柳かな

見返れば意見か柳顔をうち

など、多くの川柳の題材となっている。

かっては山谷堀脇の土手にあったが、道路や区画の整理に伴い現在地に移され、また、震災・戦災よる焼失などによって、数代にわたり植え替えられている。

平成八年七月 台東区教育委員会」

正面は「新吉原衣紋坂 見返り柳」と彫られ、

側面は「大門此処より西一丁」と道標となっています。

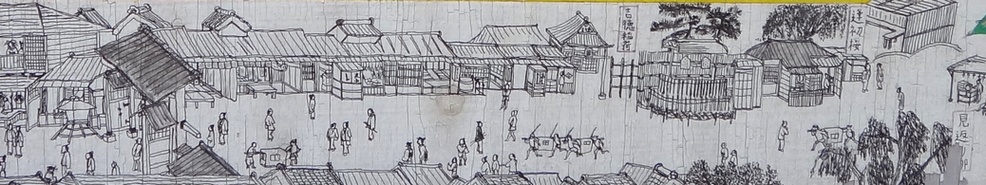

「江戸名所図会 新吉原町」

挿絵には「闇の夜は 吉原ばかり 月夜かな 其角」とあります。

化粧坂は、現在の千束通りから日本堤に上がる坂でした。

(江戸切絵図に田町から日本堤に上がる道が記されています)

坂の左右に編笠茶屋がありました。

遊客はここで編笠を借り、扇子で顔を覆いながら大門をくぐりました。

「嬉遊笑覧」巻九娼妓中(p300)、

吉原に通ふ者編笠著さるやうになりしは享保より稀になり元文に至りて全くやみたり」とあります。

編み笠で顔を隠すのは江戸初期だけの風俗習慣でした。

編笠茶屋は田町から日本堤に上がる化粧坂の両側と、吉原大門へ下る五十間道の両側の2カ所ありました。

(参考)化粧坂の記載がある本

「江戸の坂東京の坂」横関英一 ちくま学芸文庫

「江戸東京坂道辞典」石川悌二 新人物往来社

「坂の町・江戸東京を歩く」大石学

「東京の坂風情」道家剛三郎

「江戸切絵図」

浅草田町を見ると、「クジャクナカヤ」(孔雀長屋)、「アミカサ茶ヤ」「袖スリイナリ」(袖摺稲荷)があります。

孔雀長屋のはずれの長屋にいる美人が有名でした。

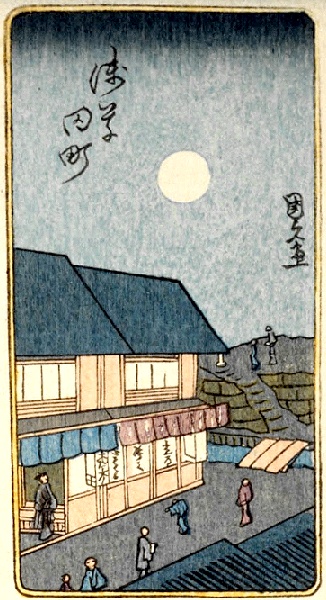

「江戸名所百人美女 浅草田町」(豊国・国久 安政5(1859)年)

浅草田町の編笠茶屋から、遊郭に大きな箱提灯を持って新吉原遊郭へ案内する美人(孔雀長屋の評判の美人でしょうか)が描かれています。

こま絵には、編笠茶屋が描かれています。浅草田町から日本堤へ上がる化粧坂が見えます。

化粧坂の手前には、新吉原遊郭のお歯黒どぶから流れてくるドブが見えます。

「江戸の坂東京の坂」横関英一著によると、

「田町の袖摺稲荷からの付近から、吉原土手へ上る坂であった。今の山谷堀橋のあるところが、

昔の禿坂のあったところであろう。吉原土手が崩されたときに消えてしまった坂の一つ。」としています。

江戸切絵図で確認すると、馬道が日本堤にぶつかるのは、昔は山谷橋よりもう少々下流のところです。

「田町でハそるゑもんではのめる也」 (川柳集成 山沢英雄より)

駕籠で吉原に行くときの日本堤の2つの坂を上がって下りる様子をよんだ川柳です。

浅草仁王門から駕籠に乗って吉原に行く場合、馬道北谷、南谷を二、三度曲折して、

六郷邸、浅草富士を左に見て田町から禿坂を登って日本堤を北へ向かい、衣紋坂を下ると大門に出ます。

駕籠にのって田町の禿坂を上がっていく時は体が後ろにそり、

衣紋坂を下っていく時は体が前にのめります。

「江戸名所道外尽 四十八 新よし原えもんさか」(歌川広景)

衣紋坂で駕籠が人とぶつかって、乗っていた人は、体がのめるどころか、転げ落ちています。