○ 正岡子規記念球場

○ 五條天神社

○ 野口英世像

○ 小泉八雲記念碑

○ シロナガスクジラ

○ 観魚室(うをのぞき)

<正岡子規句碑>

「春風やまりを投げたき草の原」

平成18年7月除幕。

(説明板)

「正岡子規記念球場

正岡子規(1867〜1902)は俳人、歌人、随筆家であり、現在の愛媛県松山市に生まれた。名は常規。子規は、明治時代のはじめに日本に紹介されて間もない野球(ベースボール)を愛好し、明治19年頃から同23年頃にかけて上野公園内で野球を楽しんでいた。

子規の随筆『筆まかせ』には、明治23年3月21日午後に上野公園博物館横空地で試合を行ったことが記されており、子規はこのとき捕手であったことがわかる。子規の雅号のひとつに、幼名の升にちなみ「野球(の・ぼーる)」という号がある。子規は野球を俳句や短歌、また随筆、小説に描いてその普及に貢献した。ベースボールを「弄球」と訳したほか「打者」「走者」「直球」などの訳語は現在も使われている。これらの功績から平成14年に野球殿堂入りをした。

子規が明治27年から同35年に亡くなるまで住んでいた住居は、戦後再建され「子規庵」(台東区根岸2-5-11)の名で公開されている。

上野恩賜公園開園式典130周年を記念して、ここに子規の句碑を建立し、野球場に「正岡子規記念球場」の愛称が付いた。

平成18年7月 台東区・台東区教育委員会」

<正岡子規像> 愛媛県松山市道後湯之町6-10

説明板に掲載されている正岡子規の写真の銅像が道後温泉にあります。

道後放生園の一角に野球のユニホーム姿の正岡子規(22歳)の銅像が建立されています。

松山中央ライオンズクラブが1200万円で建立し、松山市に寄贈したもの。

2015(平成27)年3月20日建立の新しい像です。

「まり投げて 見たき広場や 春の草」の俳句が掲示してあります。

<正岡子規句碑>

五條天神社と花園稲荷神社が並んであります。

正岡子規の句碑が花園神社側の入口横、自動販売機の横にあります。

2句が刻まれています。

「みちのくへ 涼みに行くや 下駄はいて

秋風や 旅の浮世の 果て知らず 子規」

(背面)

「平成十三年九月十九日

正岡子規没後百年記念

台東区俳句人連盟紫会建立」

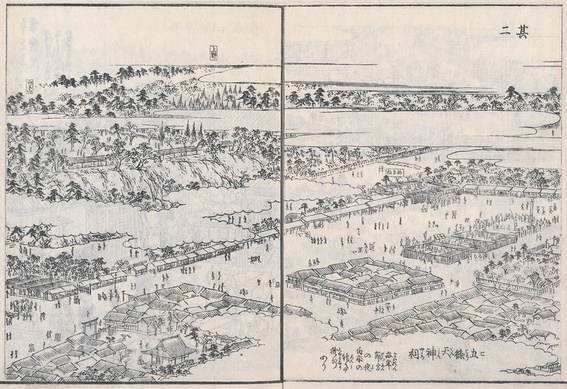

「江戸名所図会 山下其二 五條天神祠」

江戸名所図会に五條天神祠が描かれています。左下です。右は拡大。

「名所江戸百景 上野山した」(広重)

鳥居が見えます。

<五條天神社>

<一山霊神>

木曽御嶽神社の行者・一山を祀っています。

御神紋は、御嶽に丸に三つ引きです。

御嶽神社(大田区北嶺町37-20)については、記述済です。

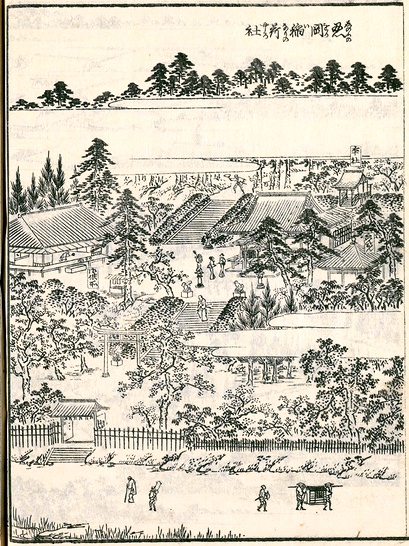

「江戸名所図会 忍岡稲荷社」

北園稲荷神社は、江戸時代は忍岡稲荷社として描かれています。

昭和26(1951)年に建てられた試験管を持つ野口英世像です。

(説明板)

「野口英世銅像 台東区上野公園八番

野口英世は、明治九十一月九日、福島県猪苗代湖畔の農家に生まれた。三十一年、北里柴三郎主宰の伝染病研究所助手となり、三十三年十二月に渡米、三十七年よりロックフェラー医学研究所で梅毒スピロヘータ等の研究を重ね、国際的にも高い評価を受けた。大正七年からは中・南米やアフリカに赴き、黄熱病の研究に努めたが、やがて自らも感染してしまい、昭和三年五月二十一日、現在のアフリカ・ガーナ国の首都アクラで没した。享年五十三歳。

野口英世銅像は総高約四・五メートル(台石を含む)、製作者は多摩武術大学教授吉田三郎。英世の写真に基づき、試験管をかざした実験中の姿を表現したもので、台石にはラテン語で「PRO

BOMB HUMANIGENERIS(人類の幸福のために)」と刻まれている。

銅像造立の活動をはじめて起こした人物は、福島県三春町出身の玉応不三雄である。玉応は英世の偉業を後世に伝えようと、昭和二十二年より募金活動を行ったが、国内の経済力が貧弱な時期にあって困難をきわめ、中途にして病に倒れた。その後、日本医師会・北里研究所・野口英世記念会等が活動を引き継ぎ、昭和二十五年には東京都教育委員山崎匡輔を建設委員長にむかえ、山崎の周施によて上野公園に造立されることが決定した。

昭和二十六年三月、現在地に造立。月は異なるものの英世の命日である同月二十一日に除幕式が行われた。

なお、銅像全面の標示石・敷石は昭和四十六年に会津会が設置したものである。

平成二十八年三月 台東区教育委員会」

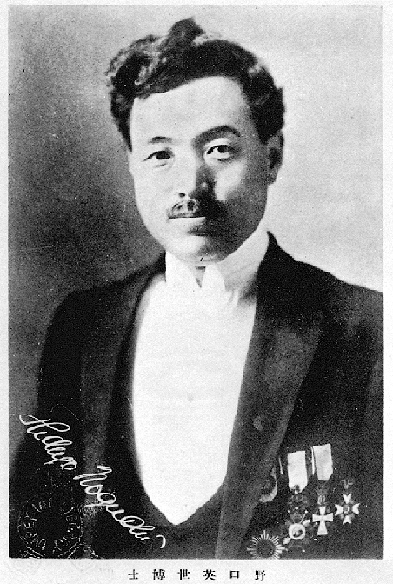

「野口英世肖像」(国立国会図書館「近代日本人の肖像」)

明治9(1876)年11月9日〜昭和3(1928)年5月21日

(参考)「野口英世生家」こちらで記載

国際子ども図書館の前庭に「小泉八雲記念碑」があります。

結核のため23歳で亡くなった土井晩翠の長男土井英一は小泉八雲を景仰しており、

その遺言に基づき、父の土井晩翠が昭和10(1935)年に帝国図書館前庭に建てました。

(参考)「小泉八雲墓」こちらで記載

国立科学博物館前にある、実物大のシロナガスクジラの模型です。

上野公園の国立科学博物館側の入口は「クジラ口」と案内板にあります。

国立科学博物館本館は、国の重要文化財に指定されています。

(説明板)

「〜略〜

この実物大の模型は、体長30メートル、体重約150トンのメスのおとなのシロナガスクジラが、

海面での深呼吸を終えて急速に深く潜ろうとしているところです。」

※ニューヨークにあるアメリカ自然史博物館の全長30メートルのシロナガスクジラの模型は

1969年から展示されています。ニューヨークのシロナガスクジラが元祖でしょう。

日本で最初の水族館「観魚室(うをのぞき)」が1882(明治15)年に、上野動物園に設置されました。

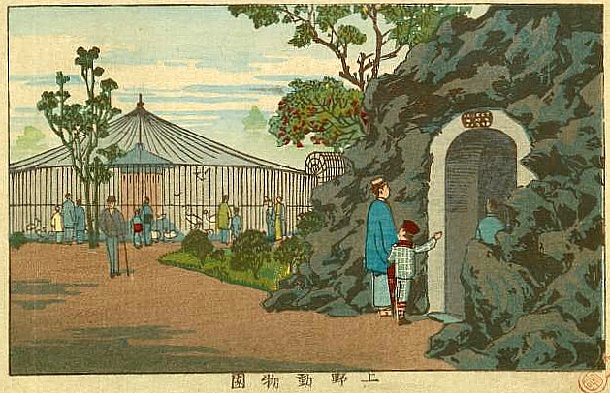

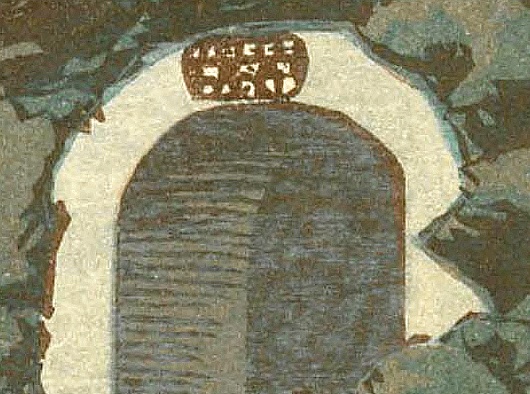

「上野動物園」(井上安治)

親子が立っている右側の入口が、日本で最初の水族館「観魚室(うをのぞき)」です。