○ 上野恩賜公園

○ 国民栄誉賞手形

○ 蛙の噴水

○ 蜀山人の碑

○ 忠魂碑

○ 誹風柳多留発祥の地

○ 西郷隆盛像

○ 彰義隊の墓

○ 博士王仁碑

○ 時忘れじの塔

○ 擂鉢山古墳

○ トーテムポール/ソメイヨシノ基準木

○ グラント将軍植樹碑

○ 小松宮彰仁親王銅像

○ ボードワン博士像

明治6年に太政官布告により公園に指定されました。

大正13年に御料地が東京市に下賜され恩賜公園となりました。

「旧町名由来案内 下町まちしるべ

旧上野恩賜公園

江戸時代初期、この地は津軽、藤堂、堀家の屋敷であったが徳川三代将軍家光は天海僧正に命じて寛永寺を建てさせた。寛永二年(一六二五)のことである。その後大きな変化もなく幕末を迎えるが慶応四年(一八六八)の彰義隊と官軍の戦争により寛永寺が焼失、一面焼け野原と化した。荒れ果てた姿のままであったが明治六年一月の太政官布告により公園に指定されたことから公園地となった。

恩賜公園のいわれは、大正十三年に帝室御料地だったものを東京市へ下賜されたことにちなんでいる。その後規模景観はもとより施設などが我が国有数の都市型公園として整備された。面積六十二万平方メートル余り。

上野公園生みの親がオランダ人医師のボードワン博士。病院建設予定地であった上野の山を見て、その景観のよさから公園にすべきであることを政府に進言して実現したものである。 台東区」

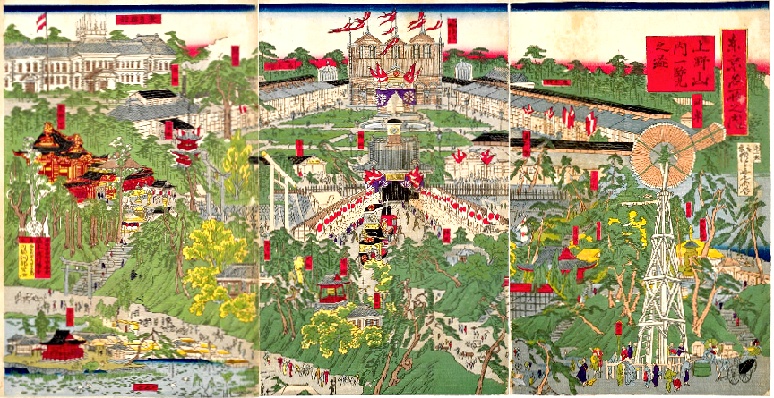

「東京名所之内 上野山内一覧之図」(惺々暁斎 明治10年 国立国会図書館蔵)

公園に掲示されていた浮世絵の原典です。

平成8(1996)年に上野恩賜公園内に、日本スポーツ文化賞栄誉広場が設置され、

広場には国民栄誉賞受賞者の手形が展示されています。

平成12年3月完成。作者不明。

「一めんの花の碁盤の上野山 黒門前にかかるしら雲 蜀山人」

蜀山人(大田南畝)は、囲碁も好きだったようですね。

(説明板)

「蜀山人の碑 台東区上野公園四番

一めんお花は基盤の

上野山 黒門前に

かかるしら雲 蜀山人

碑面には、大書してこの歌を刻む。ついで、蜀山人についての説明、碑建設のいきさつを、細字で刻んでいる。歌の文字は蜀山人の自筆であるという。

蜀山人は姓を大田、名を蕈、通称を直次郎といった。蜀山人はその号である。南畝・四方赤良など、別号多く、一般には大田南畝と呼ぶ。幕臣であったが、狂文・狂歌を良くし、漢学・国学を学んで博識であった。江戸文人の典型といわれ、狂歌の分野では唐衣橘洲・朱楽管江とともに、三大家と評された。文政六年(一八二三年)没。

江戸時代、上野は桜の名所であった。昭和十三年、寛永寺総門の黒門跡に、その桜と黒門を詠み込む蜀山人の歌一首を刻み、碑が建てられた。郷土色豊かな建碑といっていい。

平成四年十一月 台東区教育委員会」

日露戦役紀記念碑です。乃木希典による揮毫です。上野公園にも撤去されずに残っていたのですね。

上野公園入口の階段の左側にアヒルの像があります。

(説明文)

「川柳の原点 誹風柳多留発祥の地

川柳は、江戸時代に江戸で生まれた十七音の庶民文芸として今日に伝わっています。川柳の名称は、宝暦七年(一七五七)に浅草新堀端にはじまりましたが、明和二年(一七六五)七月、呉陵軒可有という人が、初代川柳評の前句付万句合の勝句(入選句)から十七音の付句のみで鑑賞でき、深い笑いのある句を選び、今日〈川柳の原点〉とも呼ばれる『誹風柳多留』を刊行しました。このことにより川柳は、〈十七音独立文芸〉として確立され、後に全国へと広がっていきました。

この付近には、『誹風柳多留』の版元・星運堂(花谷久次郎)があり、俳諧書などを刊行するかたわら、三代にわたり、『誹風柳多留』を通じて〈川柳風〉の隆盛に貢献、川柳を「江戸文芸」の一つにまで育てました。「誹風柳多留発祥の地」は「文芸川柳発祥の地」でもあります。

記念碑の「羽のあるいいわけほどはあひる飛ぶ」の句は、「木綿」を号とした『誹風柳多留』の編者・呉陵軒可有の作です。

平成二十七年八月

柳多留250年実行委員会

台東区教育委員会」

明治31(1898)年に建立されました。作者は高村光雲。連れている犬は後藤貞行作で「ツン」。

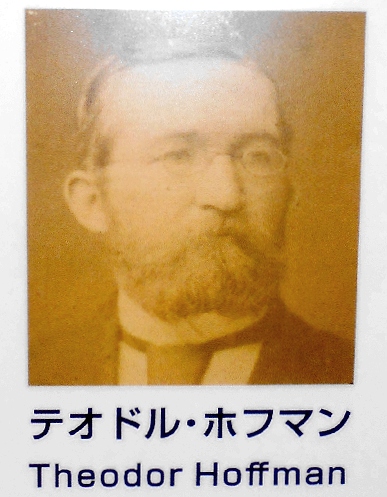

西郷隆盛は脂質異常症のためドイツ人医師ホフマンにより、

食事制限、下剤、犬を連れて毎日8kmの散歩をすることの3つの治療法を受けていました。

(碑文)

「敬天愛人

西郷隆盛と銅像の由来

西郷隆盛は文政十年(一八二七)十二月七日薩摩藩士として鹿児島治屋町に生まれた。通称吉之助、南州はその号である。若くして、薩摩藩主島津斉彬に重用され、幕末内外多難の際、大いに国事に奔走したが、これに関連して奄美大島に流されること二回。元治元年(一八六四)許されて京都に上るや、朝廷の意を重んじて一旦は長州を敵としたが、後、木戸孝允と謀って薩長連合を結成し、慶応三年(一八六七)十二月ついに王政復古の大業を成就、その後も官軍の参謀として、大功を樹て、明治維新の基礎を確立した。その間、高橋泥舟、勝海舟、山岡鉄舟等の請を容れて江戸城の無血開城を実現、江戸を戦禍から救ったことはあまりにも有名である。その後は、故郷に退隠したが、明治四年(一八七一)正月、三条実美以下新政府首脳の懇請を受けて上京、参議に就任し、廃藩置県その他近代国家建設のための主導的役割を果たした。然るに、明治六年六月いわゆる征韓論が閣議に上るや断乎反対して、大使派遣による平和的修交を主張し、その決定を見るに至ったが、後欧米出張から帰国し、内治優先論を固執する岩倉具視、大久保利通等の反対に敗れて辞官帰郷。私学校を興して後進青年の育成に努めた。明治十年二月当局者の謀に激した私学校生徒に擁せられて西南の役となり、転戦七ヵ月余、ついに敗れて城山に自刃した。九月二十四日、享年五十一才。そのため一時逆賊とされたが、明治二十二年二月、明治天皇の特旨により賊名を除かれ、正三位を追贈された。この銅像はこれに感激した隆盛の旧友、吉井友美が、同志と共に追慕の情を表すべく建立を計画したものであり、御下賜金のほか有志二万五千人の醵金を得て、明治二十六年起工、明治三十年竣工、我が国彫刻界の巨匠高村光雲の作である。西郷隆盛の偉大な功業は、その信条たる敬天愛人の精神に発した仁愛と至誠没我の所産であり、日本の代表的偉人として今なお、敬慕される所以は実にここに在るのである。」

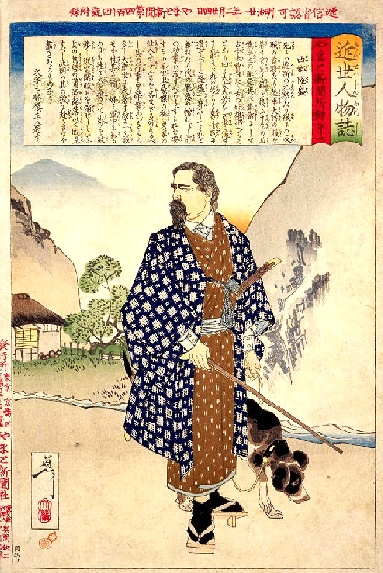

「西郷隆盛」(やまと新聞 第十七近世人物誌 芳年)

「近世名士写真」(明治10年)

文政10年12月7日〜明治10年9月24日(1828年1月23日

〜 1877年9月24日)

<鹿児島の旧蹟>

・西郷隆盛洞窟

・西郷隆盛終焉の地

・西郷隆盛銅像

<東京都の旧蹟>

・江戸開城

西郷南洲 勝海舟会見の地(芝)

・愛宕神社(勝と西郷の会談地)

・西郷隆盛留魂祠/西郷隆盛留魂詩碑/徳富蘇峰詩碑(千束)

彰義隊の戦死者を供養するために明治14(1881)年に建てられました。

西郷隆盛像の裏手にあります。

墓石には山岡鉄舟の筆によって「戦死之墓」とのみ記されています。

(説明板)

「彰義隊の墓(台東区有形文化財) 台東区上野公園一番

江戸幕府十五代将軍徳川慶喜は大政奉還の後、鳥羽伏見の戦いに敗れて江戸へ戻った。東征軍(官軍)や公家の間では、徳川家の処分が議論されたが、慶喜の一橋家時代の側近達は慶喜の助命を求め、慶応四年(一八六八)二月に同盟を結成、のちに彰義隊と称し、慶喜の水戸退隠後も徳川家霊廟の警護などを目的として上野山(東叡山寛永寺)にたてこもった。

慶応四年五月十五日朝、大村益次郎指揮の東征軍は上野を総攻撃、彰義隊は同夕刻敗走した。いわゆる上野戦争である。彰義隊士の遺体は上野山内に放置されたが、南千住円通寺の住職仏磨らによって当地で荼毘に付された。

正面の小墓石は、明治二年(一八六九)寛永寺子院の寒松院と護国院の住職が密かに付近の地中に埋納したものだが、後に掘り出された。大墓石は、明治十四年(一八八一)年十二月に元彰義隊小川興郷(椙太)らによって造立。彰義隊は明治政府にとって賊軍であるため、政府をはばかって彰義隊の文字はないが、旧幕臣山岡鉄舟の筆になる「戦死之墓」の字を大きく刻む。

平成二年に台東区有形文化財として区民文化財台帳に登載された。

平成八年三月 台東区教育委員会」

(説明板)

「彰義隊の墓

十五代将軍徳川慶喜 の一橋藩主時代の側近家来であった小川興郷

らは、慶応四年(一八六八年)、大政奉還 をして上野寛永寺に蟄居した慶喜の助命懇願のために同士をつのった。そこには徳川政権を支持する各藩士をはじめ、新政府への不満武士、変革期に世に出ようとする人々が集まり、「彰義隊

」と名乗り、やがて上野の山を拠点として新政府軍と対峙した。旧暦五月十五日の上野戦争は、武力に勝る新政府軍が半日で彰義隊を壊滅させた。

生き残った小川ら隊士は、明治七年(一八七四年)にようやく新政府の許可を得て、激戦地であり隊士の遺体の火葬場となった当地に彰義隊戦士の墓を建立した。なお、遺骨の一部は南千住円通寺内に合葬されている。以後、百二十年余りに渡り、小川一族によって墓所が守られてきた。現在、歴史的記念碑としてその管理は東京都に移されている。

彰義隊奮戦之図

小川興郷が画家に指示して描かせたもので、他に存在する錦絵と違って、史実に忠実な絵と伝えられている。」

(説明板)

「博士王仁碑 台東区上野公園一番

「古事記」などによると、王仁博士は古墳時代前半に百済国から渡来し、「論語」・「千字文」を伝えた学者であり、後に帰化したとされる。また、その子孫は文筆をもって朝廷に仕えたといわれる。 この「博士王仁碑」二基は、王仁博士顕彰会により、昭和十五(一九四○)年及び昭和十六(一九四一)年に建立された。

平成二十五年三月 台東区教育委員会」

(説明板)

「時忘れじの塔

関東大震災(大正十二年)東京大空襲(昭和二十年)

東京にも、現在からは想像もできない悲しい歴史があります。今、緑美しい上野の山を行き交う人々に、そのような出来事を思い起こしてもらうとともに、平和な時代へと時をつなげる心の目印として、この時計台を寄贈しました。

建立、寄贈 初代林家三平妻 海老名香葉子

建立有志一同」

上野公園に古墳があります。

(説明板)

「摺鉢山古墳 台東区上野公園五番

摺鉢山は、その形状が摺鉢を伏せた姿に似ているところから名付けられた。ここから弥生式土器、埴輪の破片などが出土し、約千五百年前の前方後円形式の古墳と考えられている。

現存長七十m、後円部径四十三m、前方部幅は最大部で二十三m、後円部の道路との比高は五mである。

丘上は、かつての五條天神、清水観音堂鎮座の地であった。

五條天神の創立年代は不明であるが、堯恵法師は『北国紀行』のなかで、文明十九年(一四八七)に忍岡に鎮座する五條天神を訪れた際、

契りきて たれかは春の

初草に 忍びの岡の 露の下萌

と、うたっている。現在、上野公園塩忍坂脇に鎮座。

清水観音堂は、寛永八年(一六三一)寛永寺の開祖天海僧正により建立されたが、元禄年間(一六八八〜一七○三)初めごろ寛永寺根本中堂建立のため現在地に移転した。

現在、丘上は休憩所となっているが、昔のまま、摺鉢の形を保っている。

平成六年三月 台東区教育委員会」

ライオンズクラブ寄贈のトーテムポール。

横にソメイヨシノの基準木があります。

(説明板)

「LIBERTY, INTELLIGENCE, OUR NATIONS, SAFETY

自由と知性は われらの国の安全

WE SERVE

われらは 奉仕する

このトーテムポールは我々上野ライオンズクラブの会員が手に手を取りあってつくりあげたものである。トーテムポールは昔、北米西北海岸からアラスカに至るインデアンの家の前に立っていた風変わりな高い木の柱である。その柱には彼らの信仰と制度のシンボルとして動物と人間らしいものが彫られ部族の安全と繁栄を祈願したものである。やがて19世紀後半世界各地にかかる風習が広まった。これにちなみ1964年今日、都民の憩いの場である上野恩賜公園に緑の森と動物と人間生活の結びつきを強調し交通標として都民の平和と繁栄を願ってここに恒久的な鉄筋コンクリート造りのトーテムポールの建立を見たのである。

(高さ:7.0M 翼の長さ:4.0M)

制作者:三坂耿一郎先生(日本芸術院会員) 1964.3.23

TOKYO UENO LIONA CLUB

東京上野 ライオンズクラブ」

グラント将軍は明治12(1879)年に来日しました。

上野公園での歓迎会で、将軍はローソン檜を、夫人は泰山木を記念に植えました。

(説明板)

「グラント将軍植樹碑 台東区上野公園八番

明治十年(一八七七)から同十三年にかけて、グラント将軍は家族同伴で、世界を周遊した。その際、来日。同十二年八月二十五日、ここ上野公園で開催の大歓迎会に臨み、将軍はロウソン檜、夫人は泰山木を記念に植えた。植樹の由来が忘れられるのを憂い、昭和四年八月、この碑を建設。碑は正面に将軍の胸像を刻み、向って右側に和文、左側に英文で、将軍の略歴・日本滞在中の歓迎の模様、植樹の由来を記している。胸像下部には、英語で、将軍の言葉「平和を我等に」の文字を刻む。

グラント将軍のフルネームはユリシーズ・シンプソン・グラントという。北軍の義勇軍大佐として、南北戦争に従軍。戦功を重ね、のち総司令官となり、北軍を勝利に導いた。明治二年、アメリカ合衆国大統領に選ばれ、同十年まで二期在任した。いま、将軍植樹の木は大木に成長している。

平成四年十一月 台東区教育委員会」

(説明板)

「小松宮彰仁親王銅像 台東区上野公園八番

彰仁親王は伏見宮邦家親王の第八王子。安政五年(一八五八)京都仁和寺に入って純仁法親王と称し、慶応三年(一八六七)勅命により二十二歳で還俗、仁和寺宮と改称した。同四年一月の鳥羽・伏見の戦に、征討大将軍として参戦。ついで奥羽会津征討越後口総督となり、戊辰戦争に従軍した。

明治十年五月、西南戦争の負傷者救護団体として、博愛社が創設されると、九月その総長に就任した。同十五年には、小松宮彰仁親王と改称。同二十年、博愛社が日本赤十字社と改名すると、総裁として赤十字活動の発展に貢献した。同三十六年一月十八日、五十八歳で没。

銅像は明治四十五年二月に建てられ、同三月十八日に除幕式が挙行された。作者は文展審査員の大熊氏廣。「下谷區史」は当地に建てた理由について、寛永寺最後の門跡・輪王寺宮公現法親王(のちの北白川宮能久親王)の兄宮であったことに因んだのだろうと推察している。

平成八年七月 台東区教育委員会」

オランダの一等軍医ボードワン博士は、上野公園の生みの親です。

像を造る時にオランダ政府の資料が間違っていて、弟さん(駐日領事)の像となっていましたが、

平成18(2006)年10月に交換されました。誰がどういう経緯で気づいたんですかね。

(碑文)

「ボードワン博士像

オランダ一等軍医ボードワン博士は医学講師として一八六二年から一八七一年まで滞日した。かつてこの地は、東叡山寛永寺の境内であり、上野の戦争で荒廃したのを機に大学附属病院の建設計画が進められていたが、博士はすぐれた自然が失われるのを惜しんで政府に公園づくりを提言し、ここに一八七三年日本初めての公園が誕生するに至った。上野恩賜公園開園百年を記念し博士の偉大な功績を顕彰する。」