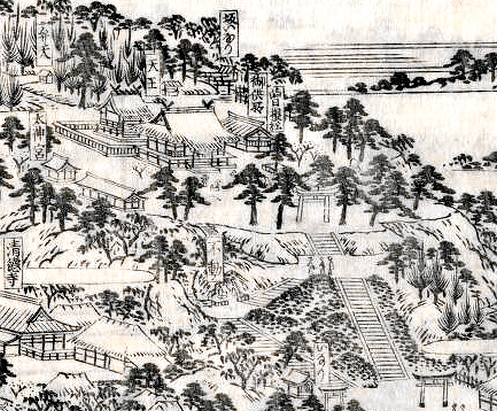

「江戸名所図会 牛頭天王社 東海禅寺」

「江戸名所図会 牛頭天王社 東海禅寺」に描かれている牛頭天王社は、今の品川神社のことです。

文明10(1478)年6月、太田道灌が、素盞雄尊を勧請し6月の天王祭が始まっています。

挿絵を見ると、現在の品川富士の場所には弁天があります。阿那稲荷の場所は「坂稲荷」とあります。

<新東京百景>

「新東京百景」の石碑です。昭和63(1988)年10月1日の建碑です。

「新東京百景」は、「都民の日」制定30周年を記念して昭和57(1982)年10月1日に東京都によって選定された風景です。

「しながわ百景」にも選定されています。

<社号標>

鳥居と同じほど高い石標「元准勅祭品川神社」には、「正二位勲一等伯爵清浦奎吾書」とあります。

護国寺の「棋聖宗印之碑」や、渋沢栄一の青淵碑も、清浦奎吾書でした。

<狛犬>

大正14(1925)年奉納の狛犬です。

狛犬の隣には大黒天像が立っています。

<品川神社由緒>

「品川神社御由緒

□御祭神

(省略)

□御由緒

今からおよそ八百年程前の平安時代末期の文治三年(一一八七)に、源頼朝公が安房国の洲崎明神(現・千葉県館山市鎮座、洲崎神社)の天比理乃ロ羊命を当地にお迎えして海上交通安全と祈願成就を祈られたのを創始とします。やがて、鎌倉時代末期の元応元年(一三一九)二階堂道蘊公が「宇賀之売命(お稲荷様)」を、さらに室町時代中期の文明十年(一四七八)に太田道灌公が「素盞鳴尊(天王様)」をそれぞれお祀りしました。慶長五年(一六〇〇)、徳川家康公が関ヶ原の戦いへ出陣の際に当社へ参拝し戦勝を祈願され、その後、祈願成就の御礼として仮面(天下一嘗の面)・神輿(葵神輿)などを奉納されました。また、寛永十四年(一六三七)三代将軍徳川家光公により東海寺が建立され当社がその鎮座と定められ、「御修覆所(神社の建物の再建・修復等は全て幕府が賄う)」となり、元禄七年(一六九四)・嘉永三年(一八五〇)の二度の社殿の焼失の際には時の将軍の命により再建が行われる等、徳川将軍家の庇護を受けました。時代は明治に移り、同元年(一八六八)十一月には明治天皇様が、新都・東京の安寧と国家の繁栄を御祈願されるために、当社を含んだ都内の十の神社を「准勅祭神社」と定められ、御勅使が御参拝になられ御祈願をされました。大東亜戦争の折は、当社は幸いにして戦火を免れましたが、社殿の老朽化が進み、昭和三十九年(一九六四)氏子各位の御協力により現在の社殿が再建されました。

□年間祭事

(省略)」

<一ノ鳥居>

竜の彫刻が施された「双龍鳥居」です。左の柱には、昇り龍。右の柱には降り龍。

虎ノ門金刀比羅宮の鳥居も見事なのを思い出しました。

鳥居をくぐると、急勾配の石階段。

年間を通して登拝することができます。

<登山口>

登山口は品川神社正面石階段の中腹と、浅間神社の裏の二ヶ所です。

前者は一合目からの登山口で、後者は五合目からの登山口となっています。

(説明板)

「品川区指定有形民俗文化財

品川神社富士塚 所在 品川区北品川三丁目七番十五号 品川神社内

指定 昭和五十三年十一月二十二日(民俗第一号)

富士塚ぱ、富士信仰の集団、富士講の人々が、富士山の遥拝場所として、あるいは実際の登山に代わる山として造った築山である。

品川神社の富士塚は、明治二年(一八六九)、北品川宿の丸嘉講社の講中三百人によって造られた。神仏分離政策で一時破壊されたが、明治五年に再築し、大正十一年(一九二二)第一京浜国道建設の時現在地に移築された。

江戸後期に盛んだった浅間信仰を知る上で、たいせつな文化財である。

品川区指定無形民俗文化財

品川神社富士塚山開き

実施団体 品川丸嘉講社

指 定 昭和六十一年三月十四日(風俗習慣第一号)

毎年七月一日に近い日曜日に、講員一同が白装束で浅間神社神前で「拝み」を行う。

その後、はだしで富士塚に登り、山頂の遥拝所や小御嶽の祠でも「拝み」をして下山し、社殿にもどってから平服に着替える。

かつては盛んだった行事であるが、現在も行っている富士講はたいへん少ない。

平成二十三年三月三十一日 品川区教育委員会」

<足神様 猿田彦神社>

登山口入口に、「足神様 猿田彦神社」の石祠があります。

草履が奉納されています。

足の神は、人力車組合が関わっていたことが多々ですが、ここはどうでしょうかね。

<登山道と号目石>

富士塚への登山道に入るとすぐに「一合目」標石、号目石が続きます。

<2合目/役小角と鬼>

<3合目〜6合目>

<7合目/寒緑松本先生碑/人丸大明神碑>

7合目にある二基の石碑のうち、左は「寒緑松本先生碑」。

松本寒緑は、幕末の漢学者。松本寒緑の生涯が漢文で記されています。

右は、柿本人麻呂を祀る「人丸大明神碑」で、柿本人麻呂の和歌が刻まれています。

「ほのぼのと 明石の浦の 朝霧に 島隠れゆく 舟をしそおもふ」

この碑は、延享2(1745)年3月に建立されています。

江戸名所図会の本文に、境内に柿本神詠の碑があると記載されています。

<8合目、9合目>

<遥拝所/御嶽社>

山頂に遥拝所、下の斜面に御嶽社の石祠。

<芳葉岡冨士浅間神社>

参道の石燈籠の説明板抜粋です。

「品川神社石造灯籠 一対

指定 昭和五十三年十一月二十二日(建造物第二号)

慶安元年に、亀岡政重(石工)と後藤光利(装剣具彫刻工)が寄進したもので、浅間神社の参道に置かれているが、もとは拝殿前に設置されていた。都内に残っている石造燈籠の中でも早い時期に製作されたもので、江戸時代初期の石造遺物として価値が高い。」

雲の上に狛犬が乗り、台座には富士山が彫られています。

脇にかえるがいます。

<祝八名勝入選碑と江戸消防記念碑>

境内右手の石碑を見ていきます。

昭和7(1932)年に新東京八名勝に選ばれたことを記念する祝八名勝入選碑と、

江戸消防記念会による平成3年11月建立の江戸消防記念碑があります。

<恩賜養老盃碑>

昭和3(1928)年11月の昭和天皇御即位礼で、養老者に養老盃が恩賜されたことを記念する碑です。

<包丁塚>

「品川区鮨商環衛組合連合会」が「昭和五十一年四月二十七日」に建立。

中央の碑には「内閣総理大臣三木武夫書」と刻まれています。

<立春初詣 東海七福神巡り発祥の地>

「大いなる希望に歩め春立つ日

昭和二十六年 西暦一九五一年」

七福神が彫刻されています。昭和26年の建立。

<天地開闢 大日本大社廻>碑

勝海舟の書です。

正面「天地開闢 大日本大社廻」

正面左下「応需 勝安芳書之」

左側面「大願成就 西國三廻秩父阪東弐回訪拜」

右側面「神社佛閣四國四拝」

裏面「明治二十六年七月建之」

<御嶽山神社>

<三ノ鳥居>

社殿前の石鳥居は、佐倉藩主堀田加賀守正盛が慶安元(1648)年に奉納。

水舟(水盤)も鳥居と同時に奉納されたものです。

<手水舎>

木板に祭礼の大神輿が描かれています。

黄金の神輿には「天下一嘗の面」が乗っています。

徳川家康が関ヶ原に出陣する際、当社にて戦勝祈願し、勝利の御礼として奉納した面。

(説明板)

「品川区指定有形文化財

所在 北品川三丁目七番十五号 品川神社

品川神社石造鳥居並水盤

指定 昭和五十三年十一月二十二日(建造物第一号)

石造鳥居と水盤(水船)は、下総(千葉県)佐倉城主で三代将軍徳川家光の側近・堀田正俊が、慶安元年(一六四八)に寄進したもので、ともに貴重な石造遺物である。鳥居に、寄進銘と宝暦十二年(一七六二)の修理銘が刻まれている。

品川神社石造灯籠 一対

指定 昭和五十三年十一月二十二日(建造物第二号)

慶安元年に、亀岡政重(石工)と後藤光利(装剣具彫刻工)が寄進したもので、浅間神社の参道に置かれているが、もとは拝殿前に設置されていた。都内に残っている石造燈籠の中でも早い時期に製作されたもので、江戸時代初期の石造遺物として価値が高い。

神輿一基(宝物殿安置)

指定 平成元年三月十四日(工芸品第三号)

屋上に鳳凰を置く鳳輦型の神輿である。台上に円柱を方形に立てて屋根を支え、胴の前部を唐戸にし、他の三面を牡丹唐草文毛彫の金銅板で飾っている。屋根は立花文を型押しした金銅板で覆い、三葉葵の紋を四方に打ち出している。屋根に比べて胴部が大きく、その上彫刻が少なく、簡素で重厚な作風であり、江戸時代前期に製作されたものと考えられる。

平成十一年三月三十一日 品川区教育委員会」

他に「品川拍子」「品川神社文書」の説明板があります。

<江戸・東京の農業 品川ネギとカブ>

ここにもあったJAの東京の農業板。

(説明板)

「江戸・東京の農業 品川ネギとカブ

品川は江戸湾に面し、中世以来の港町、宿場町として栄え、町を支える漁業や農業も盛んでした。とくに、農業は、目黒川、立会川流域の低湿田地帯と荏原台地に広がった畑地で、年貢のための稲作を中心に麦や雑穀を作る粗放的農業が行われていましたが、野菜は荏原郡の中でも最も早く産地として発展しました。

江戸にネギが入ったのは天正年間(1573?92)に大阪方面から入植者によって、砂村(現在の江東区)で栽培されたのが始まりですが、品川も同じで、入植者が持ち込んだネギの栽培は品川宿の周辺から広がり「品川ネギ」として産地化しました。

また、文化元年(1804)に著された『成形図説』には越冬用漬物として栽培された長カブ「品川カブ」が記され、天保14年(1843)の「東海道宿村大概帳」によると、品川ネギ、大井ニンジン、戸越のタケノコが名産として記されています。

その後、江戸市中へ出荷する野菜の生産地は江戸市街地の発展により、大井、大崎地区を中心に移っていきました。

平成9年度JA東京グループ

農業協同組合法施行五十周年記念事業」

<神楽殿>

<祖霊社/忠魂碑>

砲弾型の忠魂碑は明治43年建立。「希典書」とあります。

碑文によると、占領軍の命令により撤去されていたものを、平成7年に引き取り移設したものです。

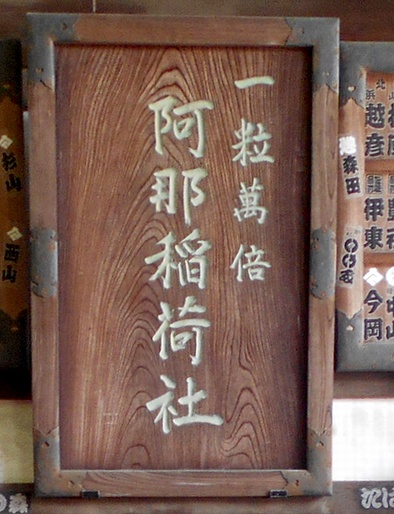

<阿那稲荷社>

上社と下社があります。

・上社

・下社

下社の本殿前に石祠の稲荷社。

下社の社殿内には3つの小祠と、一粒萬倍の泉があります。

左から、八百萬神社、大國主恵比須神社、天王白龍辨財天社。

(案内板)

「一粒萬倍のご神水

万物は「天・地・水」の恵みを受けて生成化育し、米は一粒の種より萬倍の稲穂となる。

当稲荷社は「上社」が「天の恵みの霊」を「下社」が「地の恵みの霊」をお祀りする。

家門・家業の繁栄を祈り、印鑑・銭にこの霊水をそそぐが吉。

また、持ち帰りて家・店の入口・四隅にそそぎ、清く明るき心をもって暮らし・商売するが吉。

そそぎし銭の一部は門前・北品川の商家にて使用するが吉。」

<社務所>

<東京十社>

<拝殿>