○ 七社神社

○ 西ヶ原一里塚

○ 滝野川警察署

○ 六石坂

○ 無量寺(別頁)

○ 昌林寺

七社神社は、江戸時代には西ヶ原村の鎮守で、無量寺境内の高台(現在の旧古河庭園内)にありました。

明治初年に、神仏分離により現在の地に移されました。

現在の社地は、かつては神明宮の社地で、ここには樹齢千年以上といわれる杉があったことから、

一本杉神明宮とよばれていました。

七社神社の移転により、神明宮は天祖神社と呼ばれるようになりました。

杉は枯れてしまい、伐採されましたが現在も切り株は残されています。

渋沢栄一は明治34(1901)年に飛鳥山邸を本邸とし七社神社の氏子となりました。

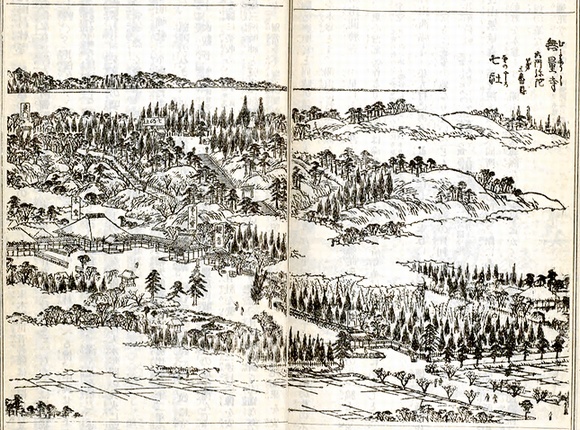

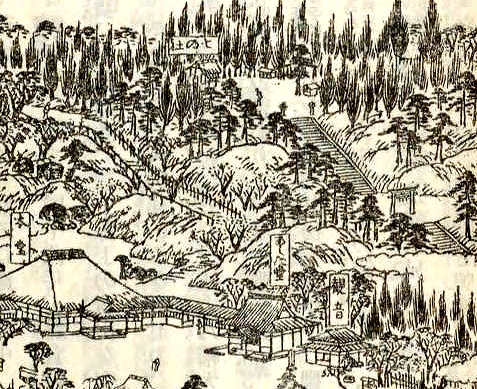

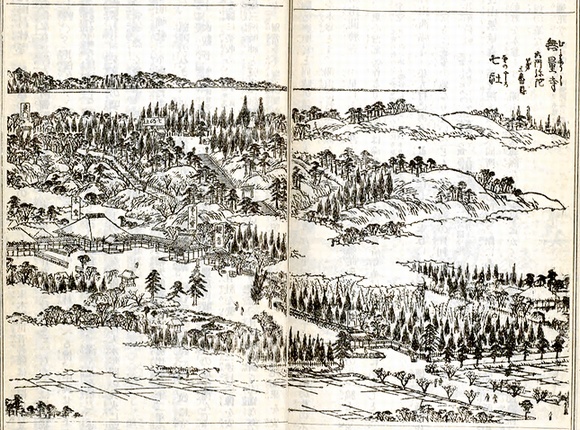

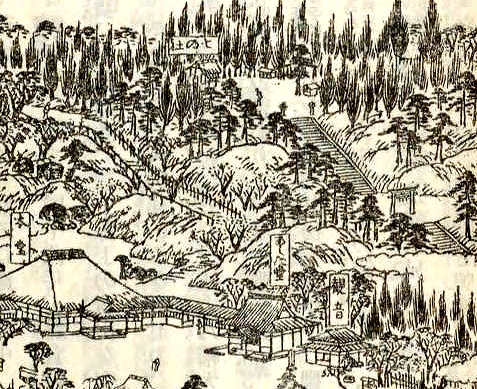

「江戸名所図会 無量寺 七社」

江戸名所図会に描かれた「無量寺 七社」です。

2枚目は七社部分の拡大です。

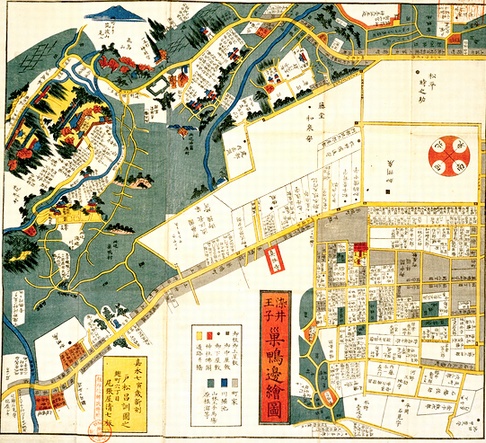

「江戸切絵図 巣鴨絵図」

江戸切絵図「巣鴨絵図」から、一本杉神明宮と無量寺の部分の拡大です。

大きな一本杉が描かれています。日光御成道の両脇に一里塚の小山も描かれています。

<七社神社>

(説明板)

「七社神社 北区西ヶ原二ノ十一ノ一七社神社

七社神社の祭神は、伊邪那岐命・伊邪那美・天児屋根命・伊斯許理度賣命・市杵島比売命・帯中日子命(仲哀天皇)・品陀別命(応神天皇)です。由来については、寛政五年(一七九三)の火災により、社殿古記録一切が焼失したため、よくわかってません。『新編武蔵風土記稿』には「村ノ鎮守トス・・・」と記され、また、『江戸名所図会』には、無量寺の高台に描かれ、再建後も別当寺であった無量寺の境内に祭られていたことがわかります。明治はじめの神仏分離に際して現在地である一本杉神明宮社地に移され、西ヶ原村の総鎮守として祭祀されるに至りました。

末社には天祖神社(一本杉神明宮)・稲荷神社・熊野神社・菅原神社・三峯神社・疱瘡社があります。一本杉神明宮は、もともとこの地にあった寺社ですが、七社神社の移転により、末社となったものです。現在、切り株が残っている杉の切り株は、その神木です。

旧社務所は、村の青年会の発起で、渋沢栄一・古河市兵衛を筆頭とする諸氏の寄付により、大正九年(一九二○)に建てられたもので、公会堂を兼ねたものでした。

この境内から隣地にかけての一郭は、七社神社裏貝塚として知られた遺跡で、縄文式土器・弥生式土器・土師器などが発見されています。

平成二十四年三月 東京都北区教育委員会」

<一ノ鳥居・二ノ鳥居・神明鳥居>

<グランド・オールドマン>

グランド・オールドマンとは、国際協調を願う世界中の人たちが

渋沢栄一のことを「民間外交」の傑出した実践者として認め讃えた呼称です。

<願掛け公孫樹 舞殿 社殿>

<子守犬>

雄も雌も子どもを守る姿から、子宝・安産・家庭円満のご利益があると言われ、「子守犬」と呼ばれています。

<栄一揮毫の社額>

<枯松を祭る文の碑>

(説明板)

「枯松を祭る文の碑

渋沢栄一が、「飛鳥山別業南園」にあった松が枯れたことを深く悲しみ、友人の漢学者・三島中洲に文章の作成を依頼、自ら揮毫して建てた碑です。建立は明治四十四年、その後同地を購入して移り住んだ増野家の所有となりました。昭和二十年の空襲で大きな傷を受けるも、地域の歴史を伝える遺産として大切に守られ、令和二年に寄贈を受けた七社神社が境内に移設しました。

明治十二年、栄一は飛鳥山の一角に別荘を構え、同三十四年以降本邸とします。現在の本郷通りを隔てた側の庭には老松があり、栄一は、天に届くかのようにまっすぐ伸びたその姿を愛していました。しかし、工場の煙突からの煙によって松は枯れてしまいます。

のちに栄一は「愛樹を枯死せしめたるは遺憾至極なれど、其害を与へたる煙は、明治初年より渋沢が振興せしめたる商工業並に交通機関の発達の結果なれば、渋沢の庭園が此煙の為めに害を受け其愛樹を失ふも、自ら慰むる所なかるべからず」と語っています。

ちなみに、渋沢栄一はここ七社神社を地域の神社として、その鎮守神を崇敬していました。同社には今もなお、栄一揮毫の社額が掲げられています。

解説作成 渋沢史料館」

<孔子・孟子像>

旧古河邸の古河家寄贈の孔子像と孟子像です。

朝鮮の文人石のようです。

<日露戦役紀念碑>

明治39年4月「西ヶ原兵員義団勇進会」の建立。

<天粗神社(一本杉神明宮)>

一本杉の切り株には屋根が設けられています。

(説明板)

「旧一本杉神明宮社地

北区西ヶ原二ー一一ー一 七社神社

現在の七社神社の社地は、かつては神明宮の社地でした。神明宮は、天照大神を祭神とし、神木が樹齢千年以上といわれる杉であったことから、一本杉神明宮と呼ばれていました。明治初年に七社神社がこの地に移転してきたことにより、神明宮は七社神社の摂社となり、天祖神社と呼ばれるようになりました。杉の古木が枯れたため、明治四十四年(一九一一)に地上三、四メートルのところを残して伐採されましたが、現在もその切株は残っています。

七社神社は、江戸時代には七所明神社といい、西ヶ原村の鎮守で、別当である無量寺の境内にありました。祭神は、紀伊国高野山四社明神を移し祀り、これに天照大神・春日・八幡の三神を合祀したものといいます。詳しい由来は、寛政五年(一七九三)の火災によって、社殿をはじめ古文書・古記録等を焼失したためよくわかりません。神仏分離によって、明治初年に現在地である神明宮社地に移されました。現在の祭神は伊邪那岐命、伊邪那美命、天児屋根命、伊斯許理度費命、市寸島比費命、品陀別命、帯中日子命の七神です。境内には摂社となった天祖神社の他に、末社として稲荷神杜・菅原神社・三峯神社・熊野神社・疱瘡社があります。

平成五年三月 東京都北区教育委員会」

<稲荷神社/熊野神社・疱瘡社/菅原神社・三峯神社>

東京23区内の一里塚は、対になる形で残されているのは、西ヶ原と志村の2ヶ所のみです。

東の塚は七社神社参道入口にあり、西の塚は、「本郷通り」の中央分離帯の一部となっています。

大正初期に西ヶ原の一里塚と榎が東京市電の軌道敷設で撤去の危機に瀕しましたが、

渋沢栄一はじめ東京市長、滝野川町長、地元住民の努力により保存されたことを記念して、

運動に参加した有志者により「二本榎保存之碑」が建てられました。

塚の上には大きな榎が植えられています。江戸時代のものは枯れ、今は新たな榎の木が植えられています。

塚上には「西ヶ原一里塚」と「二本榎保存之碑」の2種類の東京都教育委員会説明板が建てられています。

<北側一里塚>

(説明板)

「国指定史跡(大正十一年三月八日指定)

西ヶ原一里塚

北区西ヶ原二ー十三・四番地

慶長九年(一六〇四)二月、江戸幕府は、江戸日本橋を基点として全国の主要街道に一里塚を築き、街道の道程を示寸目安とすることを命じました。

西ヶ原一里塚は、本郷追分の次の一里塚で、日本橋から数えると日光御成道の二番目の一里塚にあたります。都内の日光御成道は現在の本郷通りが主要なルートにあたりますが、岩淵宿から船で川口宿に渡ると鳩ヶ谷・大門・岩槻の各宿場を北上して幸手宿で日光街道に合流しました。将軍が日光東照宮に社参する際の専用街道として使用されたので、この名称が定着しましたが、岩槻藩主の参勤交代や藩の公用通行路に使われたので岩槻街道とも称されました。

旧道をはさんで一対の塚が現存していますが、これは旧位置に保存されている都内の一里塚として貴重な文化財です。車道の中に位置する方の塚には「二本榎保存之碑」と題される大正五年六月の記念碑があります。西ヶ原一里塚は当時、東京市電の軌道延長路線上に位置したため、この工事に伴う道路改修工事で撤去されそうになりました。碑には、こうした経緯と、渋沢栄一や東京市長・滝野川町長を中心とする地元住民の運動によって保存に成功したことが刻まれています。西ヶ原一里塚は、大正時代に文化人と住民が一体となって文化財の保存に成功した例としても記念碑的な意義をもっものといえます。

平成七年三月 東京都北区教育委員会」

(説明板)

「二本榎保存之碑 北う西ヶ原二ー四七

一里塚に建つこの碑は、大正初期に西ケ原の一里塚と榎が東京市電の軌道敷設で撤去されてしまうのを渋沢栄一はじめ東京市長、滝野川町長、地元住民の努力により保存されたことを記念して、運動に参加した有志者により建てられました。案文を記した三上参次は歴史学者で名文家としても知られています。この時保存された榎は年と共に枯れ、現在の木は新しく植栽されたものです。

二本榎保存之碑 公爵徳川家達題(以下略)

(裏面)

此石はもと江戸城の外郭虎の門の石垣を用ゐたるものなり虎の門は慶長年間に始めて築造せられ其後数次の修復を経たるが明治年間撤廃して石垣も亦毀たれたり今之に充てたるは江戸の史跡を顕彰するに於て適当の記念物なればなり

平成十三年三月 東京都北区教育委員会」

<南側一里塚>

「史蹟 西ヶ原一里塚」の石碑は、「東京市」が建てたものです。

<二本榎保存之碑>

碑文(表裏とも)については、北区飛鳥山博物館「二本榎保存之碑」に記されているので、割愛します。

(裏面)

江戸城「虎の門」を壊した時に不要になった石垣を利用して、この碑が作られたことが記されています。

<渋沢栄一直筆の書「道之以徳齊之以禮」>

昭和2(1927)年の滝野川警察署新築にあたって、渋沢栄一は同署協賛会会長を務めて新築を支援しました。

渋沢栄一が新庁舎落成を記念してしたためた「道之以徳齊之以禮」が署長室に飾られています。

実物は見学できませんが、東商渋沢ミュージアムに写真が掲示されています。

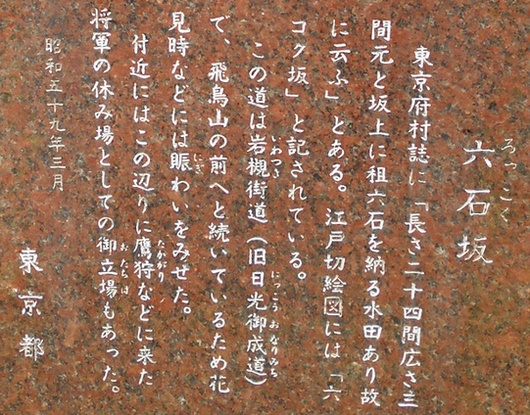

江戸切絵図にも描かれている六石坂

説明標板があります。

「六石坂

東京府村誌に「長さ二十四間広さ三間元と坂上に租六石を納る水田あり故に云ふ」とある。

江戸切絵図には「六コク坂」と記されている。

この道は岩槻街道(旧日光御成道)で、飛鳥山の前へと続いているため花見時などには賑わいをみせた。

付近にはこの辺りに鷹狩などに来た将軍の休み場としてのお立場もあった。

昭和五十九年三月 東京都」

「江戸切絵図」

石標の銘板にはめられている江戸切絵図の該当部分です。

六阿弥陀詣の木残です。

<寺号標>

参道下に面した道路に、寺号標「補陀山昌林寺」があります。

<石標>

山門の前に「末木観世音」の石標があります。

「江戸切絵図」

「観世音補陀山昌林寺曹洞宗」

「行基菩薩六阿弥陀ノ末ノ木ヲ以テ彫刻ス本尊末木」とあります。