○ 江戸名所図会

○ 長命寺桜もち

○ 正岡子規

○ 三浦乾也

○ 言問団子

○ 牛嶋神社旧跡

○ 石庭の隅田川

○ 桜橋デッキスクエア

○ 向島 志"満ん草餅

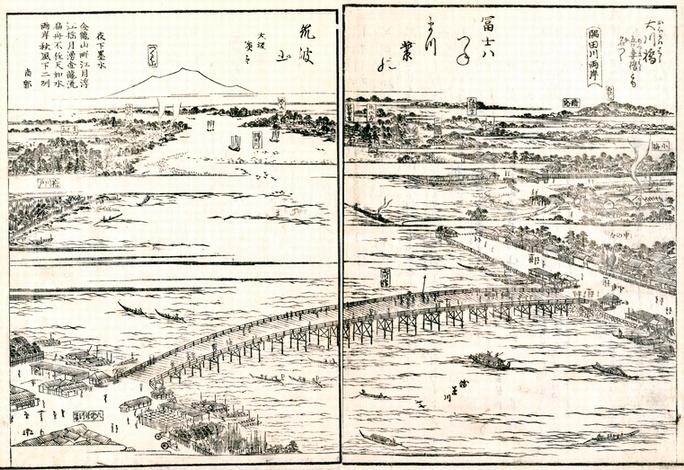

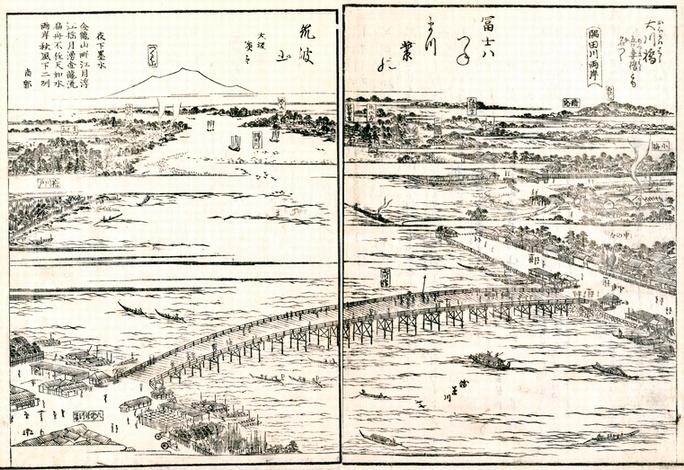

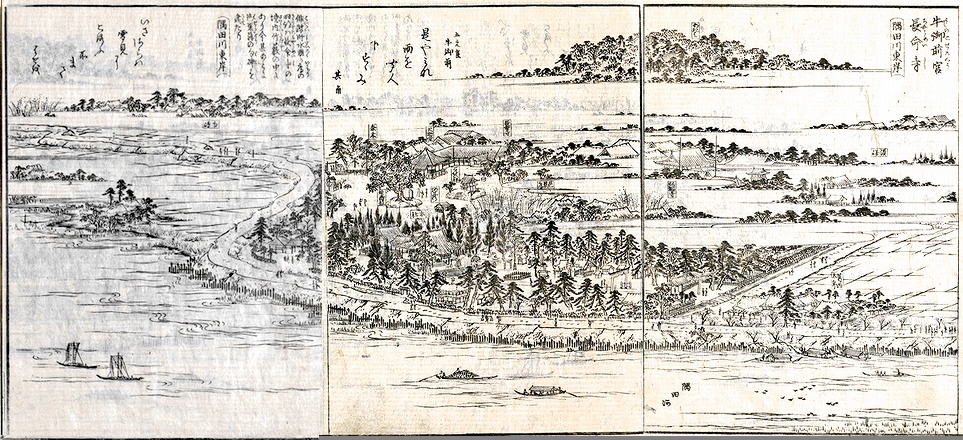

「大川橋 吾妻橋とも名づく 隅田川両岸」(江戸名所図会)

大川橋は隅田川の5つの橋のうち、最後に架けられた橋。

下流から上流を俯瞰しており、筑波山が描かれています。

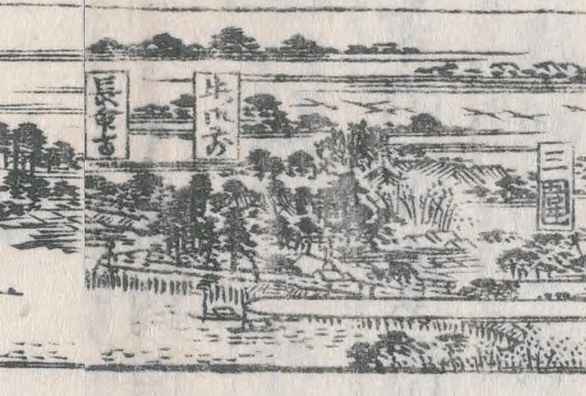

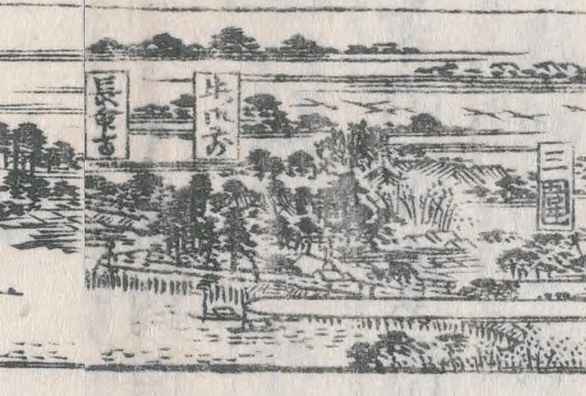

2枚目は長命寺周辺を拡大。

「牛御前宮 長命寺 隅田川東岸」(江戸名所図会)

画像加工で1枚にまとめています。

「五元集

是やみな 雨を聞く人 下すすみ 其角」

長命寺部分には

「釈迦堂」「奈木」「延寿椎」「本社」「地蔵」「こんせい神」「芭蕉庵」が記されています。

「江都名所 隅田川はな盛」(広重)

江戸名所図会とは反対の、上流から下流を見た図です。

下流に渡しの階段と、奥に大川橋が見えます。

上流の長命寺辺りの桜が大きく描かれています。

「江戸高名会亭尽「向島 大七」」(広重)

鯉料理は、向島の葛西太郎、大黒屋孫四郎などの料理茶屋が有名でした。

大七(大国屋茶四郎)は、鯉料理で有名な店で、浴場がありました。風呂上がりの人が描かれています。

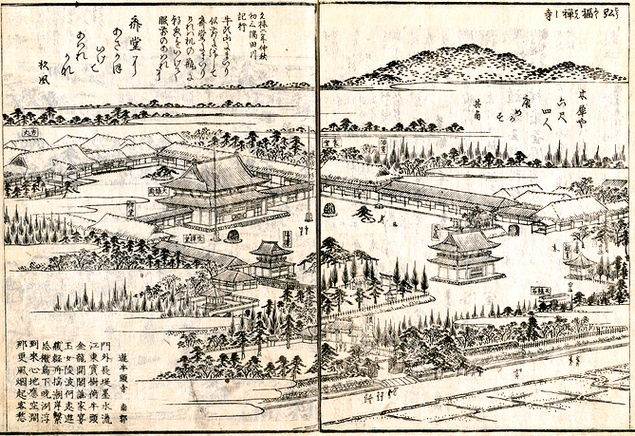

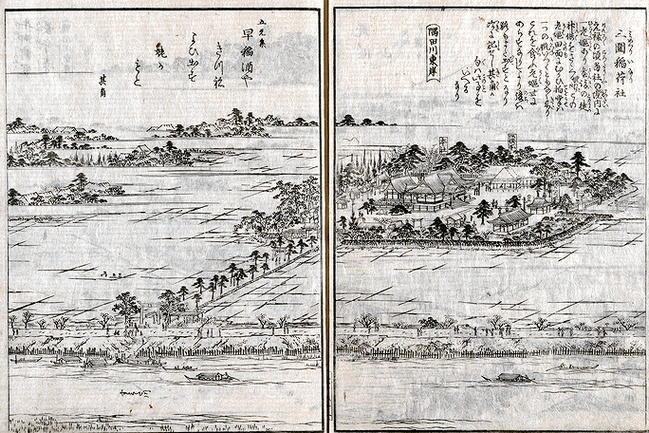

「弘福禅寺/三囲稲荷社」(江戸名所図会)

「木犀や 六尺四人 唐めかす 其角」

「五元集

早稲酒や きつね よい出す 姥がもと 其角」

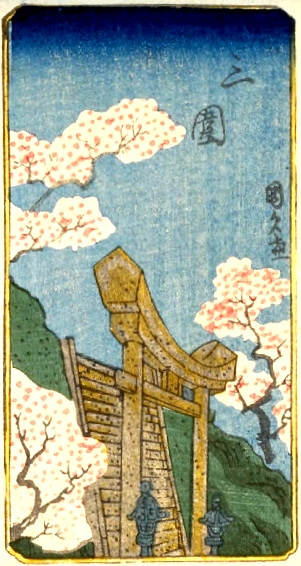

「江戸高名会亭尽 三囲之景(広重)」

「銀世界東十二景 隅田川両川岸一目の月」(広重)

三囲神社の鳥居が描かれています。

「江戸名所百人美女 墨水花台」(豊国・国久)

こま絵に三囲稲荷の石鳥居が見えます。

墨堤には桜が咲き、隅田川下流には吾妻橋が見えます。

美女は狐が化けているのかも?

歌川広景や昇齋一景だったら狐のシッポを付け足しているでしょうね。

其角の句に「早稲酒や きつね よい出す 姥がもと」があります。

「江戸名所百人美女 三囲」(豊国・国久)

こま絵に三囲稲荷の石燈籠と石鳥居が見えます。

墨堤には桜が咲いています。

「東京開化狂画名所」「墨堤三囲社 野狐の愉快」(月岡芳年 明治14年 都立図書館蔵)

墨堤の三囲社の鳥居前で狐の宴会です。

酒を注ぐ女性にはシッポが出ています。

其角の句に「早稲酒や きつね よい出す 姥がもと」があります。

「長命寺桜もち山本や」は、享保2年(1717)年創業の老舗です。

初代新六は、銚子から江戸に出てきて長命寺の門番となり、享保2年、将軍吉宗が隅田堤に桜を植え、

遊客が増えたことで、桜の葉で餅を包むことを思いつきました。

曲亭馬琴「兎園小説」には、文政7(1824)年には77万5千枚の桜葉を仕入れたとあります。

桜餅1つに葉を2枚使っていたので、年間38万7,500個の桜もちが売れたことになります。

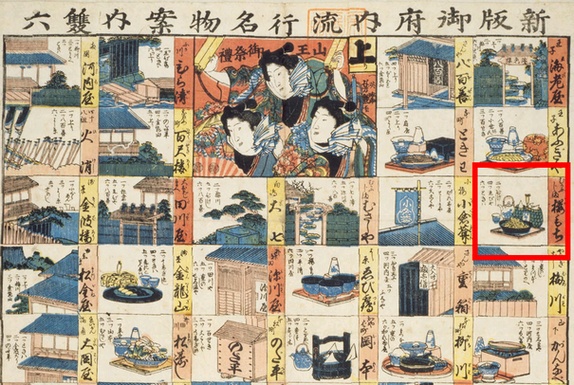

「新版御府内流行名物案内双六」(一英斎芳艶 海老屋林之助 弘化4(1847))

山谷の八百善、王子の海老屋・扇屋、向島の桜もちなど、有名料亭や名物が並ぶ双六です。

長命寺桜もちも収録されています。

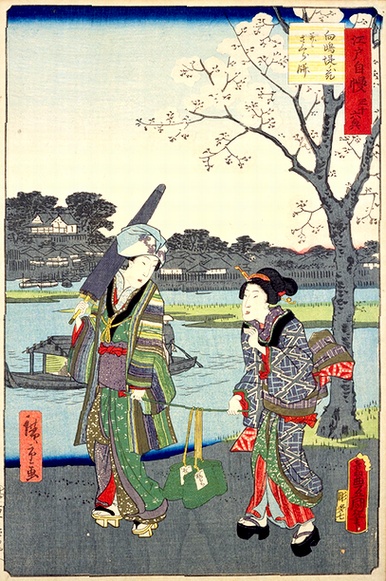

「江戸自慢三十六興 向嶋堤ノ花并ニさくら餅」(豊国 平のや)

浮世絵にも描かれているさくら餅。桜もちをたくさん買いましたね。

「江戸名所百人美女 長命寺」(豊国・国久)

「長命寺桜もち山本や」の看板娘「おとよ」が描かれています。

長命寺はこま絵に描かれています。

「隅田堤ヨリ霧中真崎遠景図」

店内に掲示されています。

<正岡子規>

葉にまきて出すまこゝろや桜餅(明治21)

薄き葉の中に朱味や桜餅(明治21)

花の雲言問団子桜餅(明治29)

水無月の余花を尋ねて桜餅(明治31)

葉かくれに小さし夏の桜餅(明治31)

桜餅草餅春も半かな(明治34)

向じま花さくころに来る人のひまなく物を思ひける哉

花の香を若葉にこめてかぐわしき桜の餅家つとにせよ

から山の風すさふなり古さとの隅田の櫻今か散るらん

<高浜虚子>

桜餅食ふて抜けけり長命寺

<久保田万太郎> 桜餅で30句ぐらいあります

船つけて買ひにあがるや桜餅

桜もち籠を流せば鴎かな

とりわくるときの香もこそ桜餅

葉の濡れてゐるいとしさや桜餅

桜餅うき世にみれんあればかな

<川柳>

屋根舟へ岡から投げる桜餅

桜餅みんな禿にただとられ

かぎつけて女房は食わぬ桜餅

店内で食べる場合は、お茶がついて桜餅1個で350円(購入は1個220円)。

杉の重箱風の箱に「長命寺さくら餅」の焼き印が押してあり、

3枚の桜の葉に包まれた桜餅が載っています。

昔は今より小さかったので、桜の葉は2枚で包み、箱には2個並んでいたようです。

皮を向いて食べるのが本来らしいですが、一緒に食べてもおいしい。私は2枚残し、1枚でくるんで食べました。

甘さ控えめのあんこで、しつこくなくさっぱりしています。

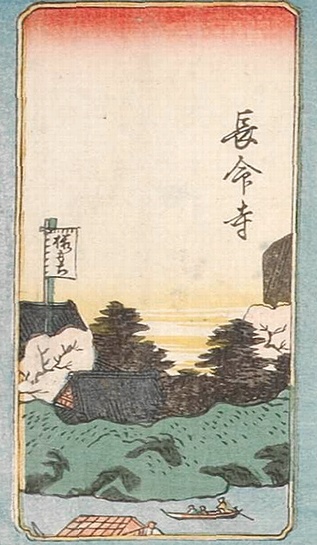

<桜もちの商標>

「江戸の今昔」(歌川広重他 昭和7年)に掲載の、当時の「桜もちの商標」です。

正岡子規は長命寺桜もち「山本や」の2階に3カ月ほど住んでいました。

(説明板)

「10 正岡子規仮寓の地

向じま 花さくころに 来る人の ひまなく物を 思ひける哉

(「無何有洲七草集」女郎花の巻『寄寓隅田川名所恋』)

近代日本を代表する俳人の正岡子規は、向島周辺の景色を好み、こうした歌を数多く遺している。隅田川と墨堤の自然がよほど気に入ったのか、大学予備門の学生だった子規は長命寺桜もち「山本や」の2階を3ヶ月ほど借り、自ら月香楼と名付けて滞在。そこで次の句を詠んでいる。

花の香を 若葉にこめて かぐわしき 桜の餅 家つとにせよ

明治28年、日本新聞社の記者として日清戦争に従軍する。その折も

から山の 風すさふなり 古さとの 隅田の櫻 今か散るらん

と墨堤の桜を偲んだ和歌を詠んでいる。

子規という雅号だが、ホトトギスの意、その鳴声は悲壮で、「鳴いて血を吐くホトトギスなどといわれ、喀血したわが身をホトトギスに喩えている。」

長命寺さくら餅の横、長命寺の裏門前に説明板があります。

「明治時代に言問団子で使用されていた皿は、乾也が焼いたもの」です。

言問団子のお召し上がりは720円(現在は780円)。まだ食べていません。

(説明板)

「11 言問団子と郡司大尉

江戸後期、向島で植木屋を営んでいた外山佐吉は、文人墨客に手製の団子を振舞う「植佐」という団子屋を開くと、花見客や渡船客の間でも人気となった。

明治元年、長命寺に逗留していた歌人の花城翁より、在原業平が詠んだ「名にしおはゞ いざ言問はん都島 わが想ふ人はありやなしやと」に因んだ命名の勧めを受けた佐吉は、「言問団子」と名づけ、業平神社を建て、都鳥が飛び交うこの辺りを「言問ヶ岡」と呼んだ。明治11年、佐吉が始めた灯籠流しによりその名は広く知られていった。後に「言問」は、言問橋や言問通りなどの名称で定着したが、ルーツは「言問団子」である。

また、この裏手にある桟橋からは、明治26年3月20日千島開拓に向かう郡司大尉率いる5艘の端艇が出発している。隅田川両岸はこれを憂国の壮挙と称える群衆で埋まり、花火が打ち上げられ、歓呼の声と楽隊の演奏が響く中での船出であった。この時、大尉の弟、幸田露伴はこれに同乗して横須賀まで見送っている。」

弘福寺と長命寺の土手側の脇に建っています。

牛嶋神社はかつてここにありましたが、関東大震災後の隅田公園の整備で遷座しています。

埋め込まれている石に、力石があります。

<カメとカエルの像>

由来は全く不明。

<壁画>

「志"満ん草餅」を購入。並んでいても、店員さん手際良いのでスムーズ。

あんいり、あんなしともに1個160円(現在は175円)です。

思ったより小ぶりの草餅です。

よもぎが濃厚で香は強く美味しい。見た目もつやつや美しい。

人気ある草餅に納得です。

あん入りを購入。さくら餅も陳列していました。