日本橋川との分岐点である日本橋水門から分流し、河口の亀島川水門で隅田川に合流します。

江戸期には川沿いに向井将監の御船手奉行所があり、将監河岸とも呼ばれました。

約1kmの流路に5つの橋が架かります。

【雲岸橋】

【新亀島橋】

【亀島橋】

芭蕉句碑、銀座の柳四世、写楽、伊能忠敬

堀部安兵衛武庸之碑

亀島橋 新川の歴史

【高橋】

【南高橋】

【亀島川水門】

亀島川は日本橋川から日本橋水門で分かれ、一番最初の橋が霊岸橋です。

霊岸橋には永代通りが走ります。

霊巌島の名前は消滅していますが、霊岸橋の橋名にその名が残っています。

○そば処 亀島 中央区日本橋茅場町1-14-2 月〜金:7:00-20:00 土祝:7:00-15:00

亀島川に架かる霊岸橋の袂にある立ち食い蕎麦店です。

入口横に券売機が2台あります。

左手奥に厨房、カウンターのみで椅子なし。

海老天丼とたぬき蕎麦のセットを注文、500円(税込)。

海老天丼は海老天が2つ載っています。

満腹です。

霊岸橋の下流に架かるのが新亀島橋です。

北詰(中央区日本橋茅場町3-13-6)には、

「大震火災遭難者追悼碑」(大正13年)「戦災遭難死者慰霊碑」(昭和53年)が建てられています。

亀島橋には、八重洲通りが通っています。

○芭蕉句碑など 中央区八丁堀2-30-18 亀島橋西詰南側

「銀座の柳四世」「芭蕉の句碑」「写楽」「伊能忠敬」とあります。

<芭蕉の句碑>

「八町堀を詠む 菊の花 咲くや石屋の 石の間(あひ)

芭蕉 五十才 元禄六年(一六九三)」

(説明板)

「芭蕉句碑

俳人松尾芭蕉(一六四四〜一六九四)の句。

元禄六年(一六九三)作。「藤の実」「翁草」「芭蕉句集」などに所収。

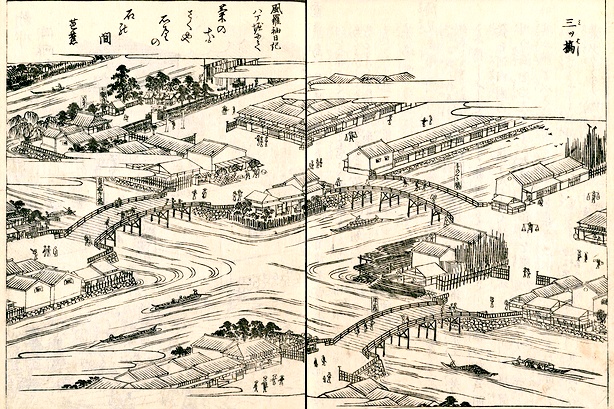

この句は「江戸名所図会」三ツ橋の挿絵に八丁堀にてとして載っている。

中央区水とみどりの課」

<東洲斎写楽/伊能忠敬>

(説明板)

「この地に移住し功績を伝えられる人物

東洲斎写楽

江戸時代の浮世絵師。天明から寛政年間の人。

一七九四年(寛政六年)五月から翌七年の正月までの十か月間で、役者絵、相撲絵の版画約一四○点を製作した。

写楽は、それまでの常識を覆す雲母摺りの豪華な背景と、リアルな表情と姿態を描き、日本を代表する浮世絵師の一人として世界的に知られている。

写楽の生涯や正体は不明な点が多かったが、幕末の考証者・斎藤月岑は『増補浮世絵類考』(一八四四年)で「写楽は江戸八丁堀に住む阿波藩の能役者の斎藤十郎兵衛」と記載した。

さらに、一九九七年(平成九年)埼玉県越谷市の法光寺に残る過去帳に「江戸八丁堀地蔵橋に住み、阿波藩に仕える斎藤十郎兵衛が一八二○年(文政三年)三月七日に五十八歳で死亡した」との記述が発見され、「写楽と斎藤十郎兵衛が同一人物」で、ここ八丁堀に居住していたとの説が注目されるようになってきた。」

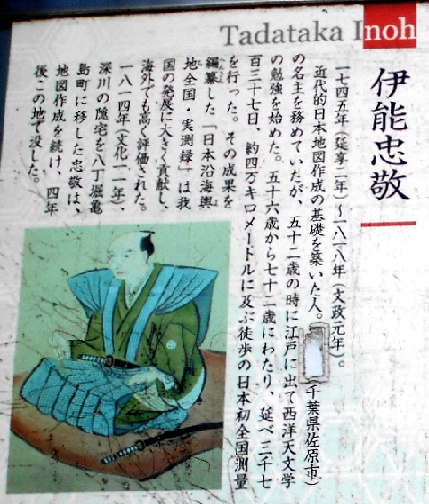

伊能忠敬

一七四五(延享二年))〜一八一八(文政元年)。

近代的日本地図作成の基礎を築いた人。下総国(千葉県佐原市)の名主を務めていたが、五十二歳の時に江戸に出て西洋天文学の勉強を始めた。五十六歳から七十二歳にわたり、延べ三千七百三十七日、約四万キロメートルに及ぶ徒歩の日本初全国測量を行った。その成果を編纂した「日本沿海輿地全図・実測録」はわが国の発展に大きく貢献し、海外でも高く評価された。一八一四(文化十一年)、深川の隠宅を八丁堀亀島町に移した忠敬は、地図作成を続け、四年後この地で没した。

二○○二年(平成十四年六月) 中央区土木部」

堀部安兵衛武庸は赤穂浪士の1人。

(説明板)

「亀島橋 〜江戸から現代へ〜 新川の歴史

亀島橋は1699年(元禄12年)の町触に橋普請の記載がありこのころ架橋されたと考えられる。

1923年(大正12年) 関東大震災で被害を受け 内務省復興局により1929年(昭和4年)に鋼上路アーチ橋として復興されたが、戦時中の物資不足を補うため高欄等が供出された。

「亀島」の名称は、昔、瓶を売る者が多くいたからとの説と、かって亀に似た小島があったからとの説がある。

今回の架け替えに当り、当時のデザインを生かしつつ、地域のシンボルとして21世紀に誇れる橋とした。

江戸時代の八丁堀には町奉行配下の与力・同心の組屋敷が置かれ、新川は酒問屋を中心とした問屋の町として栄え、亀島川には全国からの物資を運ぶ船が往来し、繁栄していた。

現在、亀島橋は東京駅と大川端リバーシティ方面を結ぶ重要な橋であり、亀島川は江戸時代のなごりをとどめる貴重な川のひとつとなっている。

亀島橋の諸元

橋 長:32.4m

有効幅員:25.5m

車道:17.5m

歩道: 4.0m×2

形 式:鋼上路アーチ橋 」

「御船手組(将監河岸)

江戸初期に隅田川に至る亀島川の下流左岸(新川側)に、幕府の御船手組屋敷が設置され、戦時には幕府の水軍とし。平時には天地丸など幕府御用船を管理した。

大阪の陣で水軍を率いて大阪湾を押さえた功績により、御船手頭に任ぜられた向井将監忠勝(1582?1641)を始め、向井家は代々、将監を名乗り御船手頭を世襲したことから、亀島橋下流から隅田川に至る亀島川の左岸(新川側)を将監河岸と呼ぶようになった。

また 1889年(明治22年)に東京湾汽船会社が設立され、御船手組屋敷跡に霊岸島汽船発着所が置かれ、房総半島、伊豆諸島、大島、八丈島等に向けて海上航路を運営し、明治・大正・昭和初期にわたり港町の伝統を引き継いでいった。

「河村瑞賢(かわむらずいけん) 1618年(元和4年)〜1699年(元和12年)

江戸前期の商人で 治水・海運の功労者。

伊勢国(三重県度会郡南島町)出身。土木業を営み幕府や諸大名の工事を請け負い治水事業に尽くすとともに、海運事業でも東廻り航路と西廻り航路を確立した。「新川」は現在の新川一丁目を東西に流れていた運河で、1660年(万治3年)瑞賢が開削したと伝えられ、1948年(昭和23年)埋立てられるまで重要な運河として栄えた。瑞賢は運河に面して広大な屋敷を構えた

この地で没したと言われている。」

2002年(平成14年)6月 中央区土木課」

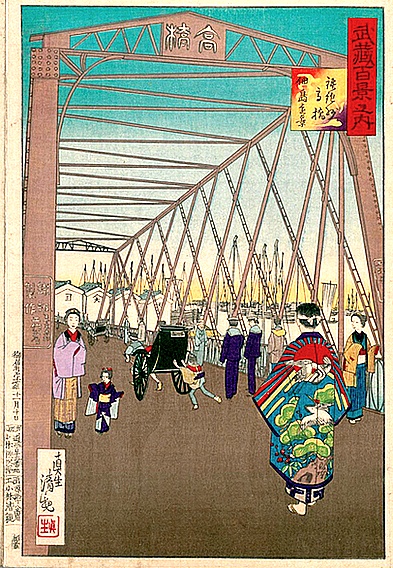

鍛冶橋通りが亀島川を渡る場所に架けられている橋が「高橋」(たかばし)です。

旧親柱が1基残っています。

「霊岸島高橋の景」(井上安治)

高橋と、高橋の遠景に佃島が描かれています。

「武蔵百景之内 鉄砲洲高橋佃島遠景」(真生楼小林清親 明治17年)

小林清親が「高橋」を描いています。

橋を拡大すると、「鐵部製作 東京赤羽工作分局」(官営の機械製作工場)と記されています。

亀島川最下流の橋で、南側に亀島川水門があります。その先は隅田川です。

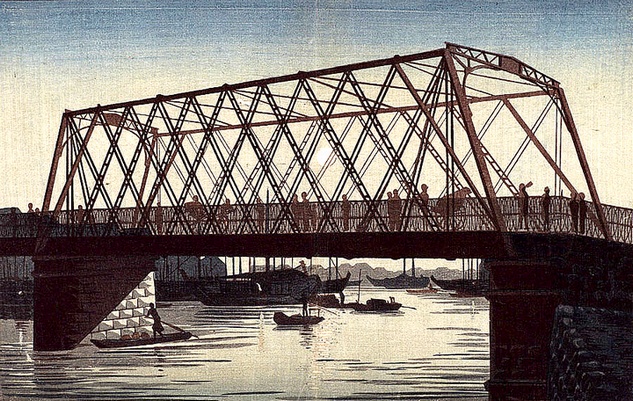

全国で6番目に古い鋼鉄トラス橋で、学術的にも貴重な橋として、土木学会選奨土木遺産に指定されています。

「土木學會選奨土木遺産 JSCE 2016 南高橋」

(説明板)

「中央区民文化財 南高橋

所在地 中央区新川二丁目 湊一丁目(亀島川)

創業年代は、昭和六年(一九三一)に起工、同七年三月に竣工。

現在の南高橋の地には江戸時代には本橋は架橋されておらず、亀島川上流に高橋があったのみでした。大正十二年(一九二三)の関東大震災ののち、街路の大規模な区画整備が行われた時に当時の本湊町と対岸の越前堀一丁目との間の亀島川に新しく橋を架けることになりました。

東京市は、多くの橋を改架したため、予算も乏しくなりました。そのため明治三十七年(一九〇四)に改築され、大震災で損害を受けた隅田川の両国橋の三連トラスの中央部分を補強し、橋幅を狭めて南高橋として架設したのです。

都内において、珍しくも明治三十七年のトラス橋の一部が現在に残ることとなり、その意味でも近代の土木遺産として貴重です。都内に残る鋼鉄トラス橋としては江東区に移転した八幡橋(旧弾正橋)についで二番目に古く、車両通行可能な鋼鉄トラス橋としては全国で六番目に古い橋梁になります。区民有形文化財に登録されています。

平成十四年三月 中央区教育委員会」

(説明板)

「南高橋

この橋は、亀島川の河口に位置し、関東大震災の復興事業の一つとして、昭和7年(1932年)に架けられました。橋の主要部は、明治37年(1904年)に架けられた旧両国橋の材料を利用して作られたもので、都内に現存する鉄橋のうち道路橋としては、最も古い橋です。

また構造上の特徴は、トラスの一部材の端に丸い環のついた2“アイバー”が用いられており、全体はピントラス橋とも呼ばれています。このため明治期の技術を今に伝える貴重なものとして、中央区民文化財に登録されています。

平成28年(2016年)に、土木学会選奨土木遺産として認定されました。

『歌舞伎座より乗合自動車に乗り鉄砲洲稲荷の前にて車より降り、南高橋をわたり越前堀なる物揚波止場に至り石に腰かけて明月を観る。石川島の工場には燈火煌々と輝き業務繁栄の様子なり。水上には豆州大島行の汽船二三艘浮びたり。波止場の上には月を見て打語らう男女二三人あり。岸につなぎたる荷船には頻に浪花節をかたる船頭の声す。』(昭和9年7月・永井荷風「断腸亭日乗」より)

橋梁の諸元

型式 下路式単純プラットトラス橋

橋長 63.1m

有効幅員 11.0m(車道6.0m 歩道2.5m×2)

着工 昭和6年1月

竣工 昭和7年3月

総工費 76,600円

施工者 東京市

平成28年11月 中央区」

(案内板)

「水害のない町に 亀島川水門 東京都江東治水事務所

施設名 亀島川水門

所在地 中央区新川二丁目31番22号

型式 鋼製単葉ローラーゲート

規模 有効幅15m×2連 門扉高さ8.3m

開閉時間 12分(児童高架4.3分)

開閉速度 0.7m/min

完成 昭和44年(1969年)3月

亀島川水門は、亀島川が隅田川と合流する地点に位置し、周辺流域を高潮の侵入から守るための防潮水門です。

台風などによる高潮や津波が発生し河川の水位が上昇したとき、地盤高の低い地域では浸水などの災害が起きる恐れがあります。このようなときに水門を閉鎖して水害を防ぎます。

また、大きな地震があったときも 直ちに閉鎖して津波に備えます。」